News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2025.04.14

2026年度中学入試 日程及び募集定員に関して

2026年度 中学入試(一般生)に関して(重要なお知らせ)

洗足学園中学校では、2026年度中学入試(一般生)に関して、下記の通り日程及び募集定員を変更いたします。

①入試日程を第1回2月1日、第2回2月2日といたします。

②第1回入試(2月1日)の募集定員を120名といたします。

③第2回入試(2月2日)の募集定員を100名といたします。

④第3回入試は実施いたしません。

詳しくは「2026年度中学入試募集要項」及び「出願から手続きまで」をご覧ください。

2026年度中学入試 募集要項(一般生)

2026年度中学入試 出願から手続きまで(一般生)

募集要項はこちらのページからもご覧いただけます。

今回の変更に関する説明、繰り上げ合格に関する説明、各教科からの入試問題説明および教育説明を行う「中学入試に関する説明会」を4月26日(土)に開催いたします。

詳細及びご予約はこちらのページをご覧ください。

2025.04.11

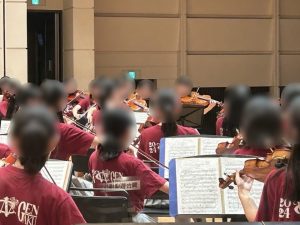

第16回弦楽合奏部定期演奏会が行われます

本年度も、弦楽合奏部の定期演奏会が洗足学園前田ホールで行われます。

一流の音楽環境で演奏できるのも、洗足学園の魅力の一つです。

弦楽合奏部は指揮者を設けず、コンサートミストレスの動きに部員全員が合わせて演奏しています。

弦楽器のあたたかい演奏を、多くの来場者に感動してもらえるよう、部員たちは日々練習に励んでいます。

部員たちからのメッセージが届いています。

私たちの1年間の集大成となる演奏会です。

受験生・保護者の皆様もご来場いただけます。

お誘い合わせの上、是非お越しいただければと思います。

日 時:4月13日(日) 16:00開場 16:30開演

場 所:洗足学園 前田ホール

入場料:無料

問い合わせ先:044-856-2777(弦楽合奏部顧問 大田・柳元)

曲目:

セント・ポール組曲/ホルスト

Plink, Plank, Plunk!/アンダーソン

大河ドラマ「篤姫」メインテーマ/吉俣良

ブルック・グリーン組曲/ホルスト

弦楽セレナーデ/スーク

ジブリメドレー/久石譲

※チケット、事前予約は不要です。

定期演奏会のチラシはこちらからご覧ください。

2025.04.10

体育祭見学に関するお知らせ

洗足学園では、4月19日(土)に開催される体育祭を公開行事として、受験生・保護者の皆様にご見学いただく機会を設けました。

体育祭は実行委員・応援団の生徒たちを中心に一から作り上げた、まさに生徒たちの手による行事です。是非生徒たちの活躍をご覧いただければと思います。

体育祭は、予約なしでご見学いただけます。

どうぞ、ご自由にご覧いただければと思います。

※雨天の場合は4月20日(日)に順延となります。4月20日(日)も雨天の場合は中止となります。

※天候による体育祭の実施に関してはホームページに掲載いたします。ご来校前に必ずご確認ください。

※セキュリティの関係上、在校生保護者以外の方の写真撮影・ビデオ撮影はご遠慮ください。

開催日時

開催日 2025年4月19日(土)

開催時間 8:40~15:00(最終入場14:30)

受付場所

洗足学園中学高等学校 グラウンド

※入退出は自由です。

参加対象

本校の受験をお考えの受験生及び保護者

内容

体育祭の様子をご自由にご見学いただけます。

また、特設テントにて個別相談を承ります。

校内見学(所要時間20分程度)を行います。

ご希望の方は、個別相談特設テント前にお集まりください。

お問合せ

洗足学園中学校事務局

e-mail ao@jh-staff.senzoku.ac.jp

2025.04.09

中学入試に関する説明会 追加説明会の予約受付開始

満席となっていた「中学入試に関する説明会」の追加説明会(4月26日11時~実施)の予約受付を、本日午前9時より開始いたしました。

同日8時45分より開催される説明会と同じ内容の説明会となります。

詳細は、以下をご覧ください。

皆様のご予約をお待ち申し上げております。

中学入試に関する説明会

開催日

2025年4月26日(土)

開催時間

8:45~10:15

11:00~12:30(追加開催分)

定員 各回400組(1組3名まで参加可能)

集合場所:洗足学園中学高等学校 2階ホワイエ

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶

・入試担当者より2026年度中学入試について

・各教科より入試問題説明および教育説明

※8:45開始の回も、11:00開始の回も、同一内容となります。

※学校見学・授業見学・個別相談会はございません。

ご予約にあたって:

・より多くの受験生・保護者がご参加いただけるよう、当日の参加可能人数を1家庭最大3名とさせていただきます

・予約の変更はマイページより行ってください。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

追加開催分 2025年4月9日(水)AM9:00

予約受付終了

2025年4月26日(土)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・各回とも開始時間5分前までに、中学高校校舎2階ホワイエの受付にお越しください。

・学校見学・授業見学・個別相談会はございません。

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、学校説明会への参加目的に限り使用いたします。

2025.04.08

健康診断が行われました

4月5日(土)に2025年度の健康診断が行われました。

中学1年生にとっては初めての健康診断です。

入学後2日目の中1生は、少し緊張した面持ちながらも、身体測定・歯科・眼科・視力検査・耳鼻科・聴力検査・内科・心電図の各検査に臨んでいました。

その緊張も次第に解けて、各種検査を待っている際に、昨日のオリエンテーションで打ち解けたクラスメイトたちと楽し気に会話をしている姿が大変印象的でした。

全生徒にとって健康的に学園生活を送ることは大切なことです。

この日の健康診断を通して、生徒たちは健康への関心を高め、健康管理をきちんと行うという意識を改めて持つきっかけを得たようです。

また、このような機会から、生徒たちは社会で必要なコミュニケーション能力を自然と身に着けていきます。

2025.04.07

中学入試に関する説明会の予約受付を開始しました

本校では、2026年度中学入試に関する説明会を、4月26日(土)に開催いたします。

説明会参加の予約受付を4月7日(月)午前9時より開始いたしました。

説明会では、校長による挨拶、入試担当者による2026年度の中学入試説明、各教科担当者による入試問題説明・教育説明を行う予定です。

ご予約はmiraicompassよりお申込みいただけます。

中学入試に関する説明会

開催日

2025年4月26日(土)

開催時間

8:45~10:15

定員 400組(1組3名まで参加可能)

集合場所:洗足学園中学高等学校 2階ホワイエ

参加対象:本校の一般入試受験をお考えの受験生・保護者

説明会内容

・学校長ご挨拶

・入試担当者より2026年度中学入試について

・各教科より入試問題説明および教育説明

※学校見学・授業見学・個別相談会はございません。

ご予約にあたって:

・より多くの受験生・保護者がご参加いただけるよう、当日の参加可能人数を1家庭最大3名とさせていただきます

・予約の変更はマイページより行ってください。

・キャンセルをする場合は、miraicompassで手続きをお願いします。

学校説明会の申し込み方法

予約受付開始

2025年4月7日(月)AM9:00

予約受付終了

2025年4月26日(土)AM8:30

※先着順のため、残席がなくなった時点で予約を終了いたします。

お申込みに関して

1. miraicompassよりお申込みいただけます。こちらのページの最下段の「お申し込みはこちら」ボタンより専用サイトに接続してください。

2.受付完了後、学校説明会参加通知メールが届きます。当日はプリントアウトしたもの、もしくは携帯電話の画面を係の者にお見せください。

3.キャンセル待ちは承りません。

予約の変更に関して

・予約の変更はマイページより行ってください。

・予約状況によっては行うことができないこともございます。

キャンセルに関して

・キャンセルはmiraicompassで手続きをお願いします。

当日に関するご注意

・開始時間5分前までに、中学高校校舎2階ホワイエの受付にお越しください。

・学校見学・授業見学・個別相談会はございません。

個人情報について

・お申し込み時にご入力いただいた個人情報につきましては、学校説明会への参加目的に限り使用いたします。

2025.04.03

中学入学式を行いました

4月3日(木)、洗足学園中学校の入学式が挙行されました。

真新しい緑の制服に身を包み、新入生たちは期待に胸を膨らませて登校いたしました。

教室で入学式の説明を受けたのち、新入生は式場となる前田ホールに向かいました。

一足先に会場に入場していた保護者の温かい拍手に迎えられ、新入生たちは堂々と胸を張ってホールに入場しました。

華やかなファンファーレの音と共に開式した入学式。

洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管弦楽団による伴奏のもと、国歌が斉唱されました。

担任の先生による呼名、宮阪校長先生からの式辞、霊南坂教会の後宮敬爾主任牧師の講話に続き、新入生代表から誓いの言葉が述べられました。

新入生代表のO.Kさんの言葉は、その場にいた全員の心に響く、素晴らしい言葉でした。

Oさんの誓いの言葉を紹介いたします。

「誓いの言葉」

春のいぶきを感じる今日この頃、私たち257名の新入生は、洗足学園の入学式を迎えることができました。

本日は、このような素晴らしい入学式を開いてくださり、ありがとうございます。

大変な受験を乗り越え、ずっと憧れてきた緑の制服に袖を通すことができ、喜びに満ちあふれています。

これから始まる学校生活に不安もありますが、それ以上に新しい仲間たちと過ごす最高の時間を想像し、心おどらせています。

今、この場にいる、名前も知らない人たちが、いずれかけがえのない仲間になると思うと、楽しみで仕方ありません。

洗足学園には、様々な行事がありますが、特に体育祭は学年という壁を越え、生徒全員で団結できる行事です。

今まさに、先輩方が体育祭の内容を考え、準備を重ねてくださっていると聞き、期待感やあこがれを強く抱いています。

先輩方と一緒に、私たち新入生一同も全力で取り組んでいこうと思います。

まだ、私たちは右も左もわからない状態です。

どうか、先生方、先輩方、あたたかい目で見守ってご指導くださいますようお願い申し上げます。

それから、ここまで支えてくれて、くじけそうな時も勇気を与えてくれた家族に感謝しています。

洗足学園の校舎は船がモチーフになっているとうかがいました。

私たちもその船に乗って、大海原に乗り出すように、失敗をおそれず、様々な分野に挑戦します。

そして、目標を高くかかげ、自分自身を進化させていくことを誓います。

2025年4月3日 新入生代表 O.K

校歌斉唱では合唱部の在校生たちが、新入生とともに心を込めて校歌を歌いました。

入学式のフィナーレは、洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管弦楽団によるお祝いの曲「威風堂々」の演奏です。

全力で準備してきた在校生の渾身の演奏に、参列した新入生・保護者からは心のこもった大きな拍手が送られました。

入学式後は、各クラスに分かれて担任の先生によるホームルームが行われました。

担任の先生たちは、わかりやすく学級の運営方針やこれからの学園生活についての話をしていました。

いよいよ新生活のスタート。

新入生にとってかけがえのない6年間がはじまります。

新入生の表情は入学前の期待と不安が入り混じった気持ちから、この入学式を通して大きな希望をもって洗足学園の第一歩を踏み出そうという決意に満ちた気持ちに切り替わったように見受けられました。

教職員一同、新入生の学園生活が素晴らしいものとなるよう、全力を尽くしていきます。

2025.04.02

ジャパンメトロポリタン模擬国連大会レポート 後編

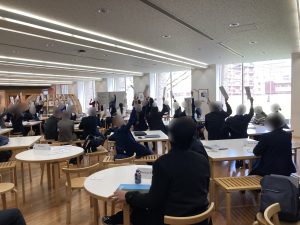

昨日に引き続き、本日も洗足学園模擬国連同好会主催「ジャパンメトロポリタン模擬国連大会」(JMMUN)の様子をレポートいたします。

大講堂でのオープニングに続き開催された5つの会議。

この日のために生徒たちは準備を入念に行ってきました。

Oxford MUNやHarvard MUNなどで培った力をJMMUNに還元しつつ、年々JMMUNを進化させていく姿には、頼もしさを感じさせます。

初めて模擬国連に参加する学校の生徒たちにも、模擬国連の楽しさを感じてもらえるよう初心者会議も設け、中級者会議、上級者会議と3つのレベルを議会に設定しました。

Advanced (上級):United Nations Development Programme(国連開発計画)

議題:Tackling Economic Disparities Caused by Racial and Sexual Differences

Intermediate I (中級1):International Labour Organization(国際労働機関)

議題:Equal Opportunities for Women in the Workforce

Intermediate II (中級2):Commission on Science and Technology for Development(科学技術開発委員会)

議題:Ethical Considerations in the Promotion and Usage of AI

Beginner I (初級1):United Nations International Children’s Emergency Fund (国連児童基金)

議題:Securing Children’s Access to Education

Beginner II (初級2):United Nations Environment Programme(国連環境計画)

議題:Protecting the Human Body from Harmful Environmental Pollution

参加生徒たちは2日間のプログラムで、白熱した議論を行いました。

本校模擬国連同好会の生徒たちは、各会議の議長としてファシリテートしながら、それぞれの大使たちが合意できる決議案の採択に向け、公正かつ中立な立場で議論を調整していました。

運営を行った本校の生徒たちにとっても、参加した国内及び世界各国の生徒たちにとっても、実りの多い2日間でした。

2日間の様子を詳細にレポートした模擬国連同好会広報チーム作成の「JMMUN TIMES」を掲載いたします。

是非こちらからご覧ください。

2025.04.01

ジャパンメトロポリタン模擬国連大会レポート 前編

今年度で記念すべき10回目を迎える洗足学園模擬国連同好会主催「ジャパンメトロポリタン模擬国連大会」(以下、「JMMUN」)が、2025年3月29日(土)30日(日)に開催されました。

JMMUNの運営は、洗足学園の模擬国連同好会の生徒たちが全て担っており、生徒による生徒のための2日間に渡る模擬国連大会です。

今年度は国内・海外から56校、420名が参加しました。

海外からの参加は、12か国となり、JMMUNが国際大会としての規模を誇る模擬国連大会であることを示しています。

今回のメインテーマは「 Harmony: Taking Down Barriers of Prejudice and Misconception」(調和:偏見と誤解の壁を取り払う)です。

このテーマも、生徒たちが熟考の末、決定しました。

初日は開会式のあと、基調講演が行われました。

基調講演では、 国連ボランティア計画 (UNV)の櫻井亜沙子氏にお越しいただきました。

櫻井氏は、国連ボランティア計画(UNV)の役割やボランティアの意義を紹介し、若者がボランティアを通じて持続可能な開発に貢献できることを強調しました。

また、UNVには給与や手当のある多様なボランティアの機会があり、若者には今から将来の目標を考え、行動を起こすことが重要だと呼びかけました。

大講堂でのオープニングに引き続き、5つの国際問題をテーマにした委員会が開催されました。

お昼休みからは、フラワーファンドレイジングが行われました。

この企画では、規格外のため破棄されてしまう花を模擬国連同好会が購入し、その収益をSave the Childrenに寄付するものです。

参加者は、お花にメッセージカードを添えます。

その花をJMMUNの運営を担う生徒たちが、宛先に届けるというものです。

同じ学校の友人に送ったり、お世話になっている先生に送ったり、参加者は色々な形で楽しんでいました。

明日は後編として、各委員会の様子をご紹介いたします。

どうぞ、お楽しみに!

2025.03.31

フィルハーモニー管弦楽団が定期演奏会を行いました

洗足学園には、既存のクラブの枠を超えて、誰もが入部できる特別団体「洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管弦楽団」(通称「S-Orch.」)があります。

3月26日(水)、「S-Orch.」の第17回定期演奏会が、洗足学園前田ホールにて開催されました。

通常のクラブと兼部している生徒も多く、週1回土曜日という限られた時間ではありましたが、この日に向けて団員の生徒たちは全力で練習を積み重ねてきました。

定期演奏会では、これまで日本が誇る世界的指揮者であり、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授の秋山和慶先生が指揮をされてきました。

今年1月にご逝去された秋山先生のこれまでのご指導に心より感謝申し上げ、深い哀悼の意を表します。

演奏会冒頭に、秋山先生を偲んで「G線上のアリア」が演奏されました。

秋山先生の後を継ぎ、S-Orch定期演奏会の指揮をされる洗足学園音楽大学名誉教授の増井信貴先生のもと、以下の曲が演奏されました。

ジャン・シベリウス「フィンランディア」

ヨハネス・ブラームス「ハンガリー舞曲 第5番・第6番」

ヨハン・シュトラウス1世「ラデツキー行進曲 作品228」

ルロイ・アンダーソン「シンコペーテッド・クロック」

ルロイ・アンダーソン「サンドペーパー・バレエ」

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー「スラヴ行進曲 作品31」

リチャード・ロジャース「サウンド・オブ・ミュージック」

満席となった前田ホールで、増井先生の指揮のもと演奏する生徒たちの姿は、実に生き生きとしていました。

そして、その音色がハーモニーとなって聴く者すべての心に響きわたりました。

団員たちの心のこもった演奏に、その場にいる誰もが感動に包まれた素晴らしい演奏会でした。

2025.03.26

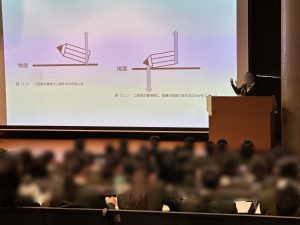

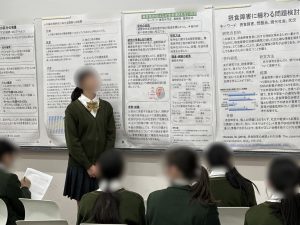

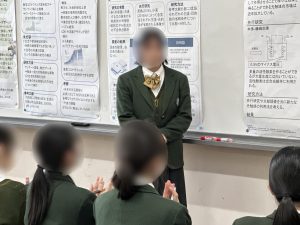

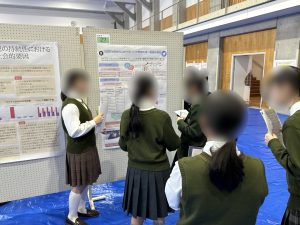

3学期を振り返って 中3版「研究論文発表会」

本校では、探究活動を重要な教育項目と位置づけ、様々な取り組みを行っています。

その探究活動の取り組みの大きな柱に、中学3年と高校2年での研究論文の執筆があります。

探究活動の総まとめとしては、高校2年で論文の執筆及び発表を行います。

今年度も高校2年では3月7日に、発表とポスターセッションの2つの形式で発表会を行いました。

中学3年も負けてはいません。

3月5日、高校2年での発表会の中学3年版として、先輩たちが行う形式を取り入れ、各教室を巡ってポスターとしてまとめられた研究内容に質問を投げかけ、講堂での級友のプレゼンテーションを聴講するスタイルの発表会が行われました。

講堂で発表を行った12名のテーマは実に多彩です。

各自が制作したパワーポイントを使用しながら、堂々とプレゼンテーションを行っていました。

聴講する中3生たちは、メモを取りながら真剣な表情で耳を傾けていました。

発表された論文のタイトルは以下の通りです。

「鉛筆の落下時の地面との角度と芯の折れ方の関係」

「人の感情を引き起こす音楽の特徴」

「動線を意識したシェアハウスの間取り図」

「『ポケットモンスターシリーズ』におけるポケモンの属性と音韻の関係」

「人狼ゲームにおける嘘の特殊性について」

「促音の挿入位置による印象の変化」

「オノマトペの効果にフォントの視覚的表現が与える影響について」

「小説『ハリー・ポッター』と『ナルニア国ものがたり』の死生観の比較」

「日本昔話とグリム童話における犬の描写の違い」

「小型家庭用急速冷凍機の実現の可能性を探る」

「企業の経営理念とロゴカラーの関係性について」

「伸縮サスペンダーに近い素材でコナンを持ち上げるためには」

一方、ポスターセッションに臨んだ生徒たちは、各自が執筆した研究論文の内容をまとめたポスターを掲示し、そのポスターを見て質問を投げかけてくる級友や保護者、教員に説明を行っていました。

鋭い質問にも、丁寧にわかりやすく、身振りを交えて答えていました。

中学3年での研究論文への取り組みが、高校2年での探究活動総まとめとしての研究論文執筆へと繋がっていきます。

中3生の今後の更なる探究活動での活躍を期待します。

2025.03.25

3学期を振り返って 高2スポーツ大会

高校2年では、3月14日に「学年スポーツ大会」を開催しました。

3学期を振り返って、本日は大会の様子をレポートいたします。

今週に入り、春を通り越し初夏の気候とも言える日々が続いていますが、開催日の3月14日は寒さがまだ残りながらも晴天に恵まれ、春の陽気を感じられる中での実施となりました。

今回のスポーツ大会は、有志の実行委員が競技決めやルールの設定、賞の基準や当日の進行予定などの協議を重ね、準備を行ってきました。

当日は、クラス対抗リレーとドッジボールの2つの競技が行われました。

クラス対抗リレーは、俊足を披露する「本気リレー」だけでなく、スキップや6人がつながって進むなどの「協力リレー」や、各クラスの学級目標をイメージした衣装や装飾を纏い走る「コンセプトリレー」など、学年生徒全員が楽しめる工夫がなされていました。

ドッジボールは各クラス対抗の「王様ドッジボール」のほか、最後には学年の教員チームとの特別試合も行われ、コートの内外が白熱した雰囲気に包まれていました。

競技終了後には、各クラスごとの順位発表だけでなく、クラスごとの衣装や応援が学級目標とどれくらいマッチしていたかを評価する「コンセプト賞」が発表され、最後まで盛り上がるスポーツ大会となりました。

来月からは、いよいよ洗足学園6年間の最後を締めくくる高校3年生になります。

自らの目標に向けて、邁進してもらいたいと思います。

2025.03.24

吹奏楽部が第32回定期演奏会を行います

春休みに入り、生徒たちは各部の春の公演、通称「春フェス」に向けた準備を行っております。

本日は3月29日(土)に開催を予定している吹奏楽部の定期演奏会についてお伝えいたします。

本年度も、吹奏楽部の定期演奏会は、洗足学園前田ホールで行われます。

世界でもトップレベルを誇る音楽ホールで演奏できるのも、洗足学園の魅力の一つです。

来場いただいた方に、耳でも目でも楽しんでもらおうと、生徒たち自身が工夫を凝らし、さまざまな演出に取り組んでいます。

誰もが時を忘れて感動してもらえるよう、部員一同、日々練習を重ねています。

一年の集大成であるこのステージを、お楽しみください。

受験生・保護者の皆様もご来場いただけます。

お誘い合わせの上、是非前田ホールへお越しください。

日 時:3月29日(土) 14:45開場 15:15開演

場 所:洗足学園 前田ホール

入場料:無料

問い合わせ先:044-856-2777(吹奏楽部顧問 香川・飯田)

※入場には整理券が必要です。こちらのお知らせをプリントアウトしてご持参いただくか、スマートフォンなどの画面上に表示して受付でご提示ください。

※曲目などの詳細は、こちらのPDFファイルをご覧ください。

生徒たちの自治活動は本校の教育の大きな柱の一つです。

仲間たちと協力し合い、目標に向かって共に努力する経験は、将来の大きな力になります。

洗足学園は生徒たちの頑張りを見守り、応援していきます。

2025.03.21

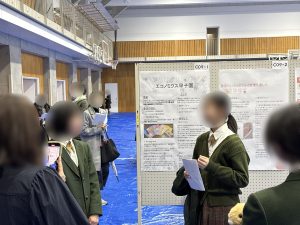

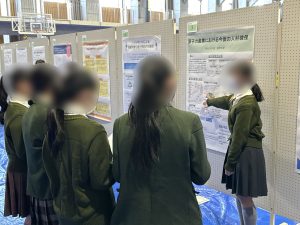

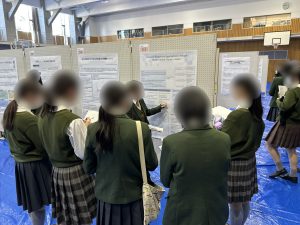

3学期を振り返って 高1学外活動発表会

本校では、生徒たちが自発的に自らの力を学外で発揮する「学外交流活動」を積極的に支援しています。

洗足学園では「他流試合」と呼ばれている学外交流活動に、高校1年生が今年度挑戦した成果と経験を発表する発表会が、3月4日に行われました。

3学期を振り返り、本日はその発表会の様子をレポートいたします。

今回の発表の形式は、本校では研究論文の発表スタイルの一つとして定着しているポスターセッション形式です。

体育館の壁や整然と並べられたパネルに、生徒たちは各自が参加した学外活動の内容や感想を1枚のポスターにまとめて掲示します。

当日、体育館には教員や保護者も集い、生徒たちのポスター発表に聴き入っていました。

来場者からの質問にも丁寧に、詳しく応える生徒たち。

自らの経験を多くの人たちに伝えたいという熱意ある生徒たちの姿勢は、来場者の心に響いたようでした。

この経験を糧に、高校2年でも積極的に挑戦をし続けてもらいたいと願います。

2025.03.19

卒業学年の生徒会役員に感謝状が贈られました

高校卒業式を翌日に控えた3月14日(金)の放課後、卒業学年の前年度生徒会役員7名が校長室に集いました。

宮阪校長先生より、昨年度生徒会長を筆頭に7名の生徒会役員であった生徒たち一人一人に、学校からの感謝状が手渡されました。

贈呈式の後、校長先生からはこれまでの学校及び生徒会への貢献に、感謝と労いの言葉が贈られました。

役員の生徒たちは、「生徒会としての活動ができて、本当に良かったです」「今までと違う視点で、学園生活を見つめることができました」「堅いイメージであった生徒会活動でしたが、楽しく活動を行うことができました」と、振り返って語ってくれました。

昨年度生徒会長は、「一人ではない、頼ってもよいということを学んだのが生徒会でした。本当に有意義な時間でした」と思いを込めて話してくれました。

彼女たちの志は、後輩たちに受け継がれ、新たな洗足学園の生徒会の歴史が紡がれています。

今後も洗足学園は、生徒たちの自治活動を支援していきます。

2025.03.17

高校卒業式が行われました

2025年3月15日(土)、洗足学園高等学校第77回卒業式が挙行されました。

雲の間から青空が覗き、寒さの中にも春を予感させる穏やかな気候の中、237名の卒業生が学び舎を巣立っていきました。

式場である前田ホール前に晴れやかな表情で並んだ卒業生たち。

卒業生たちは保護者の温かい拍手に迎えられ、気品に満ちた姿でホールに入場しました。

開会の宣言に続き、洗足学園中高フィルハーモニー管弦楽団の伴奏による国歌、校歌の斉唱が行われました。

担任の先生の気持ちの込められた呼名が行われ、各クラスの代表者に宮阪校長先生より、卒業証書が授与されました。

卒業証書には、学園に咲く様々な花が校章の周りと証書のフレームにあしらわれ、本校校舎2階アトリウムにその像が設置された女神ミネルヴァとその手から飛び立つフクロウがシンボルマークとしてデザインされています。

6年間の生徒たちの学びの証として、卒業証書はいつまでも輝き続けるでしょう。

表彰では、女神ミネルヴァの名前を冠し高校生活の中で成績・人物ともに優れた生徒に授与されるミネルヴァ賞が、選出された生徒に授与されました。

副賞として、ミネルヴァ像の作者である日本を代表する具象彫刻家奥村信之先生の手によるレリーフが授与されました。

校長先生の言葉、在校生代表による送辞に続き、卒業生代表による答辞が読み上げられました。

6年間の歩んだ道のりのどれもが、かけがえのない経験であり、自分たちの成長の軌跡であるということがその言葉からひしひしと伝わってきました。

また、自分たちを支えてくれた保護者・教員への心からの感謝の言葉が述べられました。

その場にいる誰もが、その言葉を万感胸に迫る思いで聴き入っていました。

卒業記念品の贈呈後、洗足学園中高フィルハーモニー管弦楽団によるお祝いの演奏が行われました。

この日のために在校生たちは一生懸命練習を重ねてきました。

在校生の渾身の演奏に、卒業生たちは心を打たれていました。

卒業生による「仰げば尊し」の歌唱では、6年間の感謝の気持ちが恩師に送られました。

卒業生の透き通った歌声が担任たちの胸に響くと、その目には光るものありました。

パイプオルガンによる「蛍の光」が演奏される中、参列した教員・保護者の温かな拍手に送られ、卒業生は式場を後にし、学年ホームルームとクラス担任による高校生活最後のクラスホームルームに臨みました。

卒業生の皆さんの新たなる門出を、6年間のすべての思いを込めてお祝いいたします。

ご卒業、おめでとうございます!

2025.03.14

生徒会役員選挙・立会演説会が行われました

3月11日(火)、先月行われた生徒会会長・副会長選挙に引き続き、生徒会役員選挙が実施されました。

生徒会役員は生徒会長・副会長の指示のもと、実際に生徒会運営の実務を担う幹部たちです。

先日の会長・副会長選挙とは異なり中学1年生(来年度新中学2年生)からの立候補もありました。

はじめに現生徒会長より、生徒会役員の役割の説明と生徒会の活躍に関する話がありました。

候補者たちはそれぞれの生徒会への想いを語り、公約を打ち出し、投票を行う中学1年生から高校2年生までの生徒たちに自らの主張を語りました。

会場となる大講堂と小講堂で生徒たちは候補者たちの公約やアピールを盛り込んだ演説に真剣に耳を傾け、演説が終わると大きな拍手を送っていました。

生徒自治活動は洗足学園の教育の大きな柱の一つです。

今回の立候補したすべての生徒たちが、学園のリーダーとして活躍してくれることと思います。

2025.03.13

全校生徒参加の体育祭準備が行われました

先日のNEWS&TOPICSで、体育祭実行委員の生徒たちの体育祭に向けた準備の様子をお伝えいたしましたが、いよいよ全校生徒で取り組む準備が3月11日(火)に行われました。

各色ごとの集合場所に移動し、応援団の仕切りのもと、競技の選手決めや作戦会議等が行われました。

洗足学園の体育祭の特徴は生まれ月により所属する色が決まり、6年間同じ色で体育祭に参加します。

これにより縦のつながりが生まれます。

高校生は中学生を導き、中学生は憧れの眼差しで高校生の背中を見つめます。

この日も係の生徒たちが全てを仕切り、進行を行っていました。

本校では生徒の自治活動も教育の大きな柱の一つであると考えています。

実行委員の生徒たちが中心となり、試行錯誤しながらも安全で充実した体育祭を目指し、当日に向けて一歩一歩前進しています。

2025.03.12

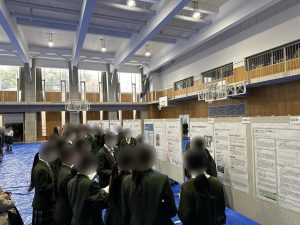

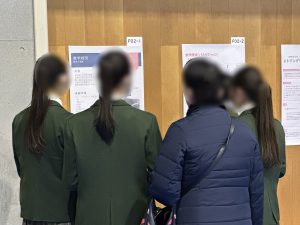

高2 研究論文発表会 後編

昨日に引き続き、本日のNEWS&TOPICSでは、高校2年研究論文発表会の様子をお伝えいたします。

大講堂・ゼミ室でのプレゼンテーション形式の論文発表の一方で、体育館ではポスターセッションが行われました。

ポスターセッションに臨む生徒たちは、各自が執筆した研究論文の内容をまとめたポスターを掲示し、そのポスターを見て質問を投げかけてくる来場者に説明を行います。

各自が掲示するポスターは、研究の要点が凝縮されていながらも、図や表を駆使し、見る者にわかりやすく内容を伝える工夫がなされていました。

これまで、プレ発表会等でポスターをお互いに見て意見を出し合い、修正を重ねてこの日を迎えたその成果が、遺憾なく発揮されていました。

専門家の方々、中3生、高1生、保護者、教員からの鋭い質問にも、丁寧かつ的確に、身振りを交えて答えている高2生の姿が大変印象的でした。

大講堂・ゼミ室での発表やポスターセッションに臨む全ての高校2年生たちからは、これまで行ってきた探究活動の実りが伝わってきました。

あくなき好奇心と探究心は、生徒たちの未来の財産になります。

洗足学園では、探究活動の充実に向けて、今後も積極的に取り組みを続けていきます。

2025.03.11

高2 研究論文発表会 前編

本校では、探究活動を教育の大きな柱の一つと位置付け、様々な取り組みを行っています。

これまでNEWS&TOPICSでは、高校2年生たちの研究論文執筆に向けての軌跡や発表会に向けての取り組み、プレ発表会の様子をレポートして参りました。

3月7日、高校2年生たちが各自完成させた研究論文を、大講堂及びゼミ室でのプレゼンテーションと体育館でのポスターセッションの2つの形式で発表しました。

中学3年生、高校1年生たち、保護者、教員、研究にご協力いただいた大学教授をはじめとした専門家の方々が聴講者として、大講堂でのプレゼンテーションを聴講し、各教室を巡ってポスターとしてまとめられた研究内容に質問を投げかけていきます。

大講堂・ゼミ室で発表を行った20名の高校2年生のテーマは実に多彩です。

各自が制作したパワーポイントを使用しながら、堂々とプレゼンテーションを行っていました。

聴講する高1生、中3生もメモを取りながら真剣な表情で耳を傾けていました。

また、質疑応答の時間には先輩たちに臆することなく鋭い質問を投げかけていました。

発表した論文のタイトルは以下の通りです。

「医療現場における嚥下困難者用食品のとろみを自宅で再現する方法」

「教育制度と学力観の再考がもたらす日本における教育格差是正の可能性」

「唇に接着しにくい味付け海苔の作り方」

「AIで障がい者と健常者をつなげる~知的障がい者雇用の定着率をあげるためには~」

「制服の生地におけるフルダル糸製の繊維の可能性」

「どうして日本で”Buy one get one free”が浸透しないのか」

「食品廃棄物由来界面活性剤による蚊の物理的行動抑制」

「ユーグレナが配合されたふりかけを一般に普及する方法の提案」

「日本と中国における中学数学の比較研究」

「交渉における有効的な条件の提示方法について」

「推理小説におけるジェンダー観の変化」

「インドにおいて日本食を普及させる方法」

「環境と人にやさしい出汁の検討」

「側弯症矯正装具の暑さの負担軽減」

「紙の種類が手の怪我に与える影響」

「発酵残渣は家庭菜園の肥料として優れているのか」

「ガラス棒による効率的な攪拌の仕方」

「水出しコーヒーの酸味と酸含有量の関係」

「うま味の相乗効果に関しての研究」

「白米、分づき米、玄米における、炊飯後の米の老化の進行速度の比較」

発表後、プレゼンテーションを行った生徒たちは、専門家の方々との意見交換を積極的に行っていました。

明日は、後編としてポスターセッションの様子をレポートいたします。

どうぞ、お楽しみに!