News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2026.01.27

保護者によるキャリアプログラムを実施しました

中学3年では1月24日(土)に、保護者の会である洗足会の父親部門「Fathers’」のご協力のもと、保護者によるキャリアプログラムが実施されました。

はじめに教室での授業(3コマ)が行われ、生徒たちは講義やワークショップを受講しました。

その後、学年全員が大講堂に集まり、授業をされた保護者の皆さんによるパネルディスカッションが行われました。

生徒たちの疑問にも、わかりやすく答えてくださり、多くの生徒が身を乗り出して聴いている姿が大変印象的でした。

参加されたお母様・お父様のご職業は「金融」「マーケティング」「半導体」「マスコミ」「司法」「航空宇宙」「総合商社」 「アパレル」「製薬」「電機」をはじめ多岐にわたり、テレビやインターネットでよく目にする職業からこれまで知らなかった職業まで、様々なお話を聞くことができたのは、生徒たちにとって大変新鮮な経験でした。

生徒たちは保護者のお話を聞き、ワークショップやパネルディスカッションに参加することで、一つの職業だけではなく複数のジャンルの職業から「働くということ」、「社会に貢献をするということ」、「自分の人生を設計するということ」とは何かを多角的に捉え、考えることができました。

身近な存在である在校生の母親・父親からのメッセージに、生徒たちはいつもとは少し違う形で将来のことを考える素晴らしいきっかけをもらったようです。

2026.01.26

3学期Minerva Seminarsの様子をお伝えします

3学期の「Minerva Seminars 教養講座」と「Minerva Seminars 外国語講座」が1月17日(土)よりスタートしております。

毎週土曜日に行われ、多くの生徒たちが参加しています。

3学期の「Minerva Seminars 教養講座」では、以下の講座が設置されました。

「小さい歯車が支える、社会の大きな技術革新」

「音楽に出会って、アニメや映画の音楽を作曲するまで」

「ビックデータとAIから見える健康の未来」

「中学・高校生のための数理最適化入門」

「金融と経済」

「教科書に載っていない今を知ろう」

「ビジネスの仕組みを学ぼう」

「古くなったパソコンを復活させる3つの方法」

「Pythonで自動運転車を操れ」

どの講座もその分野のエキスパートの先生が担当され、より社会を身近に感じられる内容になっています。

各講座は、一方的な講義ではなく、講師の先生と生徒が双方向でコミュニケーションを取りながら、行われていました。

「Minerva Seminars 外国語講座」では、語学の基礎から文化の習得まで幅広い学習が行われていました。

中国語講座では中国語特有の発声方法を学び、中国語の発音の練習を行っていました。

一方フランス語講座では、フランス語の発音を学ぶと同時に、フランス文化の学習を行っていきます。

洗足学園では、授業で学んだことがどのように社会と結びつき、自分たちの生きる世の中がどのように形作られるのか生徒たちが考える機会を、幅広い学びの場である「Minerva Seminars」を通して提供していきます。

2026.01.23

中学入学試験における震災や大雪、交通機関の乱れへの対応について

受験生の皆さん・保護者の皆様

受験生の皆さんは日々中学入試に向けて頑張っておられることと思います。

さて、東日本大震災の経験から、私たちはいつそのような天変地異に見舞われるかわかりません。それが大事な受験の日ということもありえます。

洗足学園では以下の対応を取り、皆さんの受験に対して万全の態勢でお迎えできるよう準備を整えています。

〇震災における対応

神奈川県と東京都の私立中学校・高等学校では、もしもの場合に備え、皆さんが安全にそして安心して受験できる体制を準備しています。

1 軽微な地震によって電車が遅れた時には、各学校が試験の時間を変更するなどして対応することがあります。洗足学園の場合は下記の「〇大雪や公共交通機関の予期せぬ乱れへの対応」をとりますので、ご参照ください。

2 ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大きな地震が起こった時には、神奈川県と東京都の全ての私立中学校・高等学校は、予定されている入試を全て中止し、後日、一斉に繰り下げて再開することで、皆さんが混乱しないようにします。

地震が起きたら慌てずに、まずは必ず洗足学園中学校のホームページで対応を確認してください。

〇大雪や公共交通機関の予期せぬ乱れへの対応

1 洗足学園では常に公共交通機関の運行情報を確認しています。大雪やその他の理由で公共交通機関(鉄道)の運行が予期せず乱れ、集合時間に間に合わない場合でも受験生・保護者から本校に連絡を入れる必要はありません。(バスの運行の乱れに関しては把握が難しいため、本校へご連絡をお願いいたします。)

2 公共交通機関の運行が乱れ、受験生の到着が遅れることが予想される場合は、遅れてきた受験生を対象に時差受験で対応をいたします。

3 時差受験とは交通機関の遅れなどの理由で試験会場に遅れて到着した受験生を対象に、既に会場に到着している受験生とは別に時差をつけて時間を遅らせて試験を実施する受験のことです。試験開始時間は遅れますが、試験の実施時間、試験と試験の間の休憩時間は予定通りといたします。終了時間も開始時間の遅れに伴い、予定より遅れての終了となります。

4 時差受験の際は、午後入試を実施する他校に本校から連絡を入れ、配慮をお願いするなど、できる限りのことをいたします。

5 洗足学園の対応は随時ホームページに掲載をいたしますので、必ずご確認ください。

洗足学園中学校ホームページ https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/

以上となります。

受験生の皆さんの頑張りを洗足学園は応援しています。

2026.01.22

「哲学対話」への取り組み

本校では、現代社会の中で生きていく力を育むため、「答えのない問い」について考える「哲学プログラム」を実施しており、その一環として「哲学対話」を実践しています。

今回のNEWS&TOPICSでは、中学2年生たちが取り組んだ「哲学対話」の様子をお伝えいたします。

中学2年では、中学1年時に「対話」とは何かを知り、「哲学対話」における以下の約束事を設定しました。

・話したい人は挙手をして話す

・テーマに即していれば、何を発言してもよい

・他者の発言に対して、否定的な言動をとらない

・発言せず、ただ聴いているだけでもよい

・お互いに問いかけるようにする

・「知識」ではなく、自分の「経験」に即して話す

・内容がまとまっていなくてもよい

・意見が変わってもよい

・話をまとめない、結論を出さない

昨年度の復習を行い、今年度は、「『生命』とは何か?」「『生きること』とは何か?」というテーマを設定しました。

そのテーマの元、「患者とその家族が置かれた状況に、医師としての『あなた』はどう考えるか」「ロボットやAIではなく、人間が医師を務めることの意味は何か」について、クラスを横断した班で対話を実践しました。

いずれも自身の問題に置き換えた活発な対話がなされました。

今後も継続していくことで、より深い学びを得てくれることを期待しています。

2026.01.21

高2 研究論文への歩み

昨日は、研究論文執筆に向けて準備を進めている中学2年生たちの取り組みを紹介いたしました。

本日は、研究論文の取り組みの集大成となる高校2年生たちの取り組みを紹介いたします。

高校2年生たちは、テーマの決定後1年間という時間をかけて論文執筆に取り組んできました。

先行研究の論文を読み、その論文から自分のできることを探し、実際に調査を行うというステップで着実に研究を進めてきました。

中には、学校の設備を利用して何度も実験に挑戦した生徒もいます。

失敗しても諦めずに考察を続ける様子は、まさにリーダー学年のあるべき姿そのものです。

そして、実験が成功した際は、言葉では表せないほどの喜ぶ姿を見せてくれました。

試行錯誤を繰り返しながら前に進んでいく経験は、生徒たちにとって大変貴重なものとなりました。

洗足学園の研究論文は、単に調査・実験を行うだけに留まりません。

名前の通り、実際に論文を執筆していきます。

基本的なフォーマットに則りながらも、各々が自分の取り組んだ調査・実験を読み手に伝えるために創意工夫して執筆していきます。

担当の教員がついているため、分からないことは教員に相談することもできます。

大変な道のりですが、研究論文の執筆経験は、今後の人生の糧となります。

3学期を迎えた今、論文はほぼ完成し、生徒たちは最後の艶出しを行っています。

学年末にかけて、ポスター発表や全体発表が続きます。

様々な経験を通して成長してきた高校2年生は、どのような発表をしてくれるのでしょうか。

その様子は、今後のNEWS&TOPICSで紹介していきます。

どうぞ、お楽しみに。

2026.01.20

中2 「探究」学習の取り組みを紹介いたします

本校では「探究」学習の一環として、中学3年と高校2年で「研究論文」の執筆を実施しています。

今回は、上級学年での研究論文執筆に向けて、中学2年生たちの取り組みをご紹介いたします。

これまで中学2年では、以下の取り組みを行って参りました。

・テーマがどのような学問分野「〇〇学」に属するのか。

・大学等研究機関において、どのような「先行研究」がなされているのか。

生徒たちは、論文を検索しその要旨や研究手法等を読み込んできました。

その後、冬休み期間を利用して、自身のテーマ設定を吟味・精選しました。

今回の学習で中学2年生たちは、研究に関するデータ集計について学びました。

事例としたテーマは「なぜ、タンスの角に小指をぶつけるのか」です。

教員と希望した生徒を対象として、歩く際の自身の足の位置について、認識と実際とのズレを実験により数値化していきました。

その数値について、集計方法を変えてみたり、グラフの種類を変えてみたりと、どの点が不適当なのかを考察していきました。

その後、生徒たちは、自身のテーマについて、どのような資料・データが必要なのか、原案を作成しました。

今後も、「探究」の時間を通して、「研究論文」執筆計画をより具体化していきます。

2026.01.19

1月アトリウム展示作品を紹介いたします

新たな年を迎え半月が経ちました。

今年もアトリウムに、生徒たちの授業での制作作品が展示されています。

NEWS&TOPICSでは、毎月アトリウムに展示された生徒たちの力作を紹介しております。

今年最初に展示された作品は、中学1年生の美術の授業で制作された作品です。

「紙で空想の植物をつくろう」という課題のもと、中1生たちは絵の具を使って、マーブリング等の様々な技法で色紙を作りました。

その色紙を利用し、想像力を生かして空想の植物を立体作品として作り上げています。

カラフルな色彩、独創的な形状など、生徒たちのイマジネーションの豊富さには驚かされます。

作品より発せられるエネルギーからは、中1生たちの充実した学園での生活が想像させられます。

WEB上ではありますが、生徒たちの作品をどうぞお楽しみください。

2026.01.16

中高生作問コンテストで中3生が優秀賞受賞

昨年開催された「中高生作問コンテスト2025」において、本校中学3年生3人のチーム「SMiLe」の問題が優秀賞に選ばれました。

「解くだけが学びじゃない。自分で問いをつくる学びへ。」のキャッチフレーズのもとに、全国よりテーマに沿った問題が多数応募されました。

今回の応募、そして優秀賞受賞について、中3生自らがレポートいたします。

どうぞ、お読みいただければと思います。

総合問題は、教科横断型の問題で、今回のテーマは「水」でした。

私たちは、水の硬度を調べる実験、水道料金の計算、地形と水の硬度の関係、に注目して問題を作成しました。

水の硬度とは、水にどのくらいミネラルが含まれているかを表す数値で、これについてさらに深く探るべく実験も行いました。

以下、今回参加した私たち「SMiLe」3人のメンバーの感想です。

問題を解く人の立場になって考えるなど、客観的に問題の精度や分かりやすさ、正確性を吟味することができ、作問において重要なことを学ぶことができました。

また、テーマのみが与えられている状態で自由に創造していくのが面白かったです。

そして、3人で協力し試行錯誤を繰り返した結果、優秀賞を受賞することができ、とても嬉しかったです。

(中学3年 T.L)

普段このようなコンテストに参加するときはほとんどが一人での挑戦であったため、最初は正直うまく仲間と一つの問題を作れるか不安でした。

ですが、作成に行き詰まったときにはいつも仲間のKさんとTさんが助けてくださって、互いに改善点や良いところなどを話し合い、最終的には各々の個性が溢れた問題を作れたと感じています。

また、今回私はあまり得意ではなかった科目の問題作成をしたのですが、このコンテストを通じてその科目にとても興味を持つことができて良かったです。

(中学3年 T.M)

今までは、数学の問題しか作ったことはなかったので、今回は他教科かつ教科横断の問題を作るという初めての試みとなりました。

もちろん、今回も数学的な要素も多々あったのですが、普段は意識しないような物事の関連性を考えることができました。

また、水の硬度を求める実験では、初めての薬品や器具を用いて、授業とは一味違った体験をしました。

授業の実験はどうしても限られた時間の中、洗練された方法で行いますが、試行錯誤しながらの「未知」な実験はより一層楽しかったです。

(中学3年 K.S)

今後の3人の益々の活躍を期待いたします。

2026.01.15

図書委員会の活動を紹介いたします

今年度、図書委員会では、生徒たちがより良い読書活動を送れるよう、高校2年生たちが中心となり、多くの工夫を凝らしてきました。

そのひとつが、読書感想文コンクールの運営です。

本校では例年、夏休みを利用して読書感想文コンクールを実施しています。

今年度は、提出方法をはじめ、賞の決定方法や表彰・展示の方法に至るまで、大幅に変更をおこないました。

原稿用紙による提出は廃止とし、Googleドキュメントを利用したデジタル形式での提出としました。

夏休み明けに、Google Classroomにて提出、その後、各担任がクラスごとに優秀作品を2編ずつ選びました。

選ばれた作品から、図書委員が査読を行い、学年賞を決定していきました。

高校2年図書委員たちが策定した基準に則り、ルーブリックによる厳正な評価が行われました。

昨年度までは、学年賞に続いて最優秀賞まで、図書委員たちで決定しておりましたが、今年度は一味違う工夫が凝らされました。

図書委員により選ばれた学年賞5作品を、Google Classroomにて全校生徒に配信し、読んでもらいました。

その上で、Google Formによる投票を実施し、最優秀作品を決定しました。

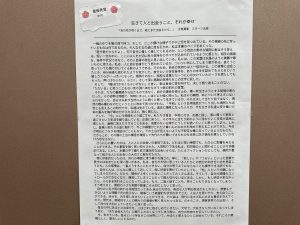

例年は高校生が最優秀賞を受賞することが多い中、今回の最優秀作品に選ばれたのは、中学1年生の作品でした。

公平性を期すため、受賞者の学年・クラス・氏名を伏せての作品閲覧・投票で、真に生徒の心を動かす作品が選ばれたことと思います。

学年賞・最優秀賞の作品はエントランスに掲示され、多くの生徒たちの目に触れる形で、3学期始業式での表彰を迎えることになりました。

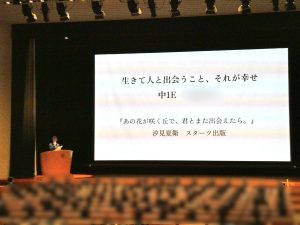

中学始業式内での表彰式では、最優秀賞を受賞したK.N.さんが、自身の読書感想文を朗読してくれました。(高校始業式では図書委員長が代読しました。)

目からも、耳からも、学友の作品に触れることができ、刺激になったことと思います。

受賞作品は、本校図書室ーSKYLIGHT READING ROOMにも、書籍と共に展示される予定です。

「誰かの読書のきっかけになれば」「図書室に足を運んでほしい」と語る図書委員長。

本好きの思いが光る取り組みとなりました。

図書委員会は、TEA LIBRARYの蔵書整理や、冬の書籍紹介 POPコンテストにも力を入れ、精力的に活動を行っています。

最優秀賞 中学1年 K.Nさん 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』

中1学年賞 E.Tさん 『黒い雨』

中2学年賞 F.Nさん 『明日も生きていこう』

中3学年賞 M.Sさん 『ライオンのおやつ』

高1学年賞 M.Mさん 『汝、星のごとく』

高2学年賞 S.Hさん 『史上最大の作戦』

2026.01.14

20歳を祝う会が行われました

1月12日(月・祝)第75回洗足学園高等学校卒業生たちが華やかな和服姿で本校に集いました。

洗足学園ではマザーポートスクール構想のもと、船出した卒業生たちがいつでも母校であり母港である洗足学園に戻ってこられる機会があります。

その一つとして、この「20歳を祝う会」が、毎年成人の日に開催されております。

200名を超えるの卒業生と卒業生の家族が式典の会場となった大講堂に集いました。

登壇した宮阪校長先生からは、未来へ羽ばたく新成人の皆さんへのメッセージが送られました。

卒業生の会である「若尾会」代表の言葉、担任・副担任の先生方の言葉、卒業生代表による「新成人のことば」が述べられました。

登壇した卒業生たちの恩師である先生たちの言葉に、卒業生の誰もが笑顔になりました。

卒業生代表の言葉には、自分たちが成長する過程で保護者や学校から受けた様々な支えへの感謝とこれから未来を切り拓いていく決意が込められており、参列者全員が心を打たれました。

その後、先輩たちを祝うべく後輩である高校1年生たちによるお祝いのオーケストラ演奏が華を添えました。

高校1年生の音楽授業選択者によるオーケストラ演奏では、ワーグナー作曲「マイスタージンガー」と校歌が披露され、卒業生たちは後輩たちの奏でる素晴らしい音色に聴き入っていました。

式典終了後には記念撮影が行われました。

クラス単位で、広々としたグラウンドにて実施いたしました。

卒業生の満面の笑顔がこの日に集えた喜びを表していました。

洗足学園ではこのようなホームカミングデーを通して卒業生たちとの絆をしっかりと結び、生涯にわたる繋がりを持っていきたいと考えております。

2026.01.13

2026年度帰国生入試を実施いたしました

1月10日(土)2025年度帰国生入試を実施いたしました。

本年度はA方式(英・英面)93名、B方式(英・国・算・英面)95名のご出願がありました。

そのうちA方式91名、B94方式名の受験生が出席し(受験率98.4%)、試験に臨まれました。

玄関では校長先生をはじめ、ネイティブの先生たち、在校生の中学1年生が並び、受験生を出迎えました。

受験生の皆さんは、先生たち、在校生たちの挨拶に、元気よく応じていました。

これまで目標に向けて懸命に努力してきた受験生の皆さんが、教室で試験に向き合う姿には崇高なものがございました。

英語の面接試験では、質問に答える姿勢だけではなく、自分の考えを的確に相手に伝えようという熱意と気高さが感じられました。

洗足学園は受験生の頑張りを、心より応援しております。

2026.01.09

3学期学級委員任命式が行われました

1月6日(火)に、3学期学級委員任命式を行いました。

各学年のクラスの学級委員の生徒が参加しました。

洗足学園の委員会の中でも、任命書を授与される委員は学級委員のみです。

会場となる小講堂には、緊張しながらも引き締まった表情の生徒たちの姿がありました。

任命書の授与は後日担任より行う形とし、この日は新学級委員の呼名が行われました。

その後、校長先生による講話が行われました。

宮阪校長先生は、3学期は短いながらも1年を締め括り新しい年度に繋げていく大切な期間であることを話されました。

そして、洗足学園を創り上げていく生徒のリーダーとなる彼女たちに、学級には多様な価値観を持つ生徒たちが集う故に皆をまとめていくのは難しいことではあるが、誇りを持ってクラス・学年を導いてもらいたいと語られました。

校長先生に「同志である」とエールを送られた生徒たちは、凛とした姿勢、決意に満ちた表情で、校長先生の話を聴いていました。

その様子は、クラスをまとめていくリーダーとしてふさわしい姿でした。

本年度も残すところ3学期のみとなりました。

任命式に参加した生徒たちは、校長先生の話された通り、1学期、2学期と学級委員を務めた生徒たちからバトンを受け取り、新学年へ向けての大切な0学期となる3学期を、充実した学期になるようクラスを導いていきます。

彼女たちの益々の活躍を期待いたします。

2026.01.08

スキー教室を行いました

昨年末に行われたスキー教室の様子をお伝えいたします。

2025年12月19日~22日の4日間の日程で、長野県白樺高原国際スキー場にてスキー教室が行われました。

レベル毎に少人数のグループに分かれ、インストラクターの方々の指導の下、スキーを楽しみました。

予想もしなかった暖冬と降雨により、急なスケジュール変更や、利用できないコースもありましたが、初級者から上級者まで動ずることなく、それぞれが技術の向上に励みました。

練習後はホテルの部屋で友人達と交流し、おいしい食事を楽しむ等、充実した4日間となりました。

クラスの壁や学年の壁を越えて交流することで、スキーの技術を学ぶだけでなく、縦のつながり横のつながりで協働することの重要性や同じ目的を持って時間を共有すること尊さを学ぶことができました。

参加した生徒たちは、「来年も参加したい!」と感想を語ってくれました。

生徒たちにとって、人生の思い出に残る貴重な経験ができた4日間でした。

2026.01.07

3学期始業式の様子をお伝えいたします

本日は1月6日(火)に行われました3学期始業式の様子をお伝えいたします。

3学期の始業式も、中学の部と高校の部に分かれて、それぞれ大講堂で実施されました。

始めに生徒全員で校歌が斉唱されました。

登壇した宮阪校長先生は、新年を迎えるにあたって、昨年自らが体験された陶芸についてお話をされました。

昨夏に備前焼の制作を体験された校長先生。

作品が完成してご自宅に届いたのが、5カ月後の年末であったそうです。

その作品は、自分が作ったものとは思えないほど立派な作品に生まれ変わっていました。

なぜそのように時間がかかったのか、備前焼について調べると、釉薬を使わず土と炎だけで作り、長い時間をかけて乾燥させ、1週間~2週間火をくべ続け、更には焼き終わった後もゆっくりと冷ましていくという長い工程を要するものであることがわかりました。

備前焼の割れない強さ、そして本物としての価値は「育てる時間」にあったと校長先生は語られました。

今の世界はスピードと効率が求められる世の中です。

しかし、考えてみると生徒の皆さんの成長は、一瞬で出来上がるわけではありません、

3学期は1年間の仕上げの時期、ただ急いで終わらせるのではなく、じっくりとこれまでを振り返り、その意味をかみしめながら終わらせることが重要であると校長先生は話されました。

生徒の皆さんには「丁寧さ」の重要性を伝えたいと校長先生は続けます。

時間をかけて築いた人間関係や学力は、簡単には壊れません。

備前焼の制作のように、納得いくまでじっくりと丁寧に学園での生活を過ごしていくことが大切であると3学期に向けたエールを送り、話を締め括られました。

校長先生の言葉を受け、生徒たちの表情には新たな1年、新たな学期を充実したものにしようという決意が表れていました。

次に、舞台上では、校内読書感想文コンクールで受賞した生徒の表彰が行われました。

登壇した生徒は、校長先生の「おめでとうございます!」という言葉に喜びの表情を見せ、賞状を受け取っていました。

続いて、読書感想文コンクールで最優秀賞を受賞した感想文を、中学の部では本人の中学1年N.Kさんが朗読を、高校の部では図書委員長が代読をしました。

作品を細部まで読み込み、自らの考えを瑞々しい表現で綴った感想文に、朗読を聞いていた生徒たちからは自然と拍手が沸き上がりました。

最後に、中学始業式では生徒会副会長が、高校始業式では生徒会長が登壇しました。

生徒会長の高校2年Nさんは、短くても次年度に向けた大切な期間である3学期を次につなげるために大切に過ごしていきましょうと呼びかけました。

また、これから自らの夢に向けて挑戦していく高校3年生の先輩たちにエールを送りました。

生徒会長の挨拶に、生徒たちの誰もが頷き、拍手を送っていました。

本校では、3学期も安心して生徒たちが学園生活を送ることができるよう、実りある教育活動を行って参ります。

2026.01.06

一般入試出願受付を開始いたしました

2026年度一般入試の出願受付を1月6日(火)午前9時から開始いたしました。

事前登録(マイページ登録)がまだの方は、以下のページから事前登録へお進みいただき、マイページを作成後にご出願ください。

こちらのページ内にある「事前登録はこちらから」のボタンを押し、事前登録を行ってください。

事前登録を既にお済ませの方はマイページにログインをしていただき、出願受付へお進みください。

マイページへのログイン及びご出願はこちらのページより行ってください。

出願の詳しい説明は以下のページよりご確認ください。

WEB出願に関する詳しい説明はこちらからご覧ください。

皆様のご出願をお待ちしております。

2025.12.18

2学期終業式が行われました

12月18日、本校では2学期終業の日を迎えました。

NEWS&TOPICSでは、終業式の様子をお伝えいたします。

この日は、中学の部と高校の部に分かれて終業式が行われました。

校歌斉唱の後、登壇した宮阪校長先生は、ご自身の「手帳」についてのエピソードを紹介されました。

新たな1年に向けて、新しい手帳に来年の予定を書き込み来年も頑張ろうという気持ちが高まる一方、過去に使いびっしりと書き込みがされた手帳に書かれた「自分の感じたこと」「心に留まったこと」を読み返すことで、その時の自分に出会うことができると語られました。

その書き込まれた心に残る言葉から、今年度のノーベル生理学・医学賞を受賞された大阪大学の坂口志文特任教授にまつわる言葉を生徒たちに紹介されました。

「正しい努力が道を拓く」「信念と粘り強さ」「運・鈍・根」

40年間、信念を持って根気強く、ひたむきに努力を続け、道を拓かれたと坂口先生の姿勢を語られました。

「やりたいことを見つけ、いろんなことに挑戦したらいい」という坂口先生の言葉が、一人の卒業生の姿に重なったと話されました。

シドニー大学で獣医学の研究に取り組んでいる卒業生と今年再会した校長先生。

彼女は、小学生の頃から小動物の命を救いたいという志を持ち、その夢を持ち続けて努力を続けています。

洗足での生活は忙しかったが充実しており、今の自分があるのは洗足での生活があったからだと話してくれたそうです。

今も忙しい日々を過ごしながらも幸せで生き生きとしている卒業生の姿から、「夢を持って努力することが、その人の人生を照らす」と生徒たちに語られました。

そして、その卒業生も坂口先生も、正しい努力をひたむきに続けている姿は、美しくかっこよいと述べられました。

最後に、その時その時の自分の気持ちを書き留めておくことをアドバイスし、充実した冬休みになるようにエールを送られて、話を締め括られました。

生徒たちは、校長先生の一言一言を胸に刻んで聴いていました。

次に、学期中に活躍した部活動や学外活動参加者の表彰が行われました。

大講堂の舞台で校長先生から表彰状を手渡される生徒たちの表情は、大変誇らしげでした。

続いて、学外活動で活躍した生徒たちの発表が行われました。

終業式では、「オックスフォード模擬国連大会」に参加した生徒たちが登壇し、活動報告を行いました。

現地での模擬国連プログラムの紹介からイギリスでの経験に至るまで、スライドを駆使してわかりやすく紹介をしていました。

聴講していた生徒たちの身を乗り出し聴いている姿が、大変印象的でした。

その後、来年3月に本校内で開催される模擬国連同好会主催のジャパンメトロポリタン模擬国連大会(JMMUN)の紹介が行われました。

主催者として、国内のみならず世界各国の生徒たちが集う国際的な模擬国連大会への意気込みが感じられる素晴らしいプレゼンテーションでした。

図書委員会より読書感想文コンクールの審査及びPOPコンテストの企画の説明が行われた後、生徒会より中学の部では生徒会副会長が、高校の部では生徒会長が登壇しました。

中学の部で登壇した生徒会副会長の中学3年Kさんは、2学期のすべての行動が今の自分につながっていると話し、これから迎える冬休みを充実した期間にしていきましょうと呼びかけました。

その言葉に、生徒たちの誰もが頷いていました。

明日から迎える冬休み、しっかりとした目的意識を持ち、有意義な時間を生徒たちには過ごしてもらいたい思います。

2025年のNEWS&TOPICSは本日の記事で最後となります。

今年一年ご覧いただきまして、心より感謝申し上げます。

新年は1月6日(火)より記事の掲載を行って参ります。

来年も本校の教育活動をわかりやすく皆様にお届けできるよう、努めて参ります。

どうぞ良いお年をお迎えください。

2025.12.17

cookpadとの特別授業を行いました

本校では積極的に企業や大学とコラボレーションを行い、生徒たちへの授業を行っています。

1学期に引き続き、クックパッド株式会社とタッグを組み、食育のコラボレーション特別授業を行っています。

クックパッド株式会社は、料理レシピ検索・投稿サービス「クックパッド」をはじめ、食にまつわる多角的な事業を展開している企業です。

国内のみならず、「クックパッド」のグローバルプラットフォームの展開は、世界76カ国、34言語という世界的な広がりを見せています。

今回は、12月6日(土)より16日(火)まで、高校2年が1クラスずつ「食」を学びの題材として、講義と調理実習のワークショップに臨みました。

今回のテーマは、7月に続き「創造力」です。

前回は創造力を働かせてトマトパスタを作り上げましたが、今回は新たに「スパイスカレー」という料理に挑戦していきます。

授業前半のワークショップでは、調理をしていく上での留意事項や食中毒の危険性などを学んでいきました。

授業後半は、いよいよ調理実習です。

前回の特別授業で発揮した「創造力」を今回も生かし、スパイスカレーの調理に挑みました。

授業前半のワークショップで記入した自身のカレーに対する思い出のチャート(「いつ」「どこで」「だれと」「どんなカレーを」「どんな気持ちで」)を生かしながら、それぞれの班で個性溢れるカレーを作り上げていきました。

生徒たちは単に「作り、食べる」だけではなく、様々なアプローチで「食」への理解と思考を深めていきました。

今後も洗足学園では、社会を幅広い視野・視点で考える授業を展開して参ります。

2025.12.16

合唱部が朝のクリスマスコンサートを行いました

12月12日(金)の登校時間に、合唱部がクリスマスコンサートを行いました。

清々しい朝のひと時に、校舎2階の吹き抜けスペースのアトリウムには、合唱部の美しい歌声が響き渡りました。

部員たちはアトリウムのスロープに立ち、胸を張って美声を響かせました。

歌声に心を込めた合唱部の生徒たちの爽やかな笑顔が大変印象的でした。

レミオロメンの「粉雪」をはじめとした定番のクリスマスソングから、「ジングルベル」、「きよしこの夜」「赤鼻のトナカイ」に至るまで、この時期ならでは曲に、生徒も教職員も心躍る様子で聴き入っていました。

合唱部の生徒たちの気持ちのこもった素晴らしい歌声が、聴く者すべての心に感動と共に届きました。

音楽に溢れる環境も本校の特徴の一つです。

活力に満ちた1日が素晴らしい歌声とともに始まったこの日となりました。

2025.12.15

入試問題体験会を開催しました

12月13日(土)、本校では2026年度中学入試に向けた入試問題体験会を行いました。

児童・保護者合わせて約1,000名を超える皆様が来校されました。

受験生の皆さんは、本番の試験会場となる教室において、試験当日と同じレイアウトの座席で、国語・算数・社会・理科の模擬問題を解きました。

これまで幾多の困難な状況を乗り越えて、受験に向き合い頑張ってきた受験生の皆さんの努力は、並大抵ではなかったはずです。

真剣に模擬問題に取り組むその姿は崇高なものでした。

心より敬意を表したいと思います。

保護者向けには、学校長の挨拶の後、受験に際して出願から入試当日に至るまでの流れの説明が、大講堂で行われました。

また、国語・算数・社会・理科の各教科の模擬問題の解説と試験問題に関する説明が、各教科の担当者より行われました。

その後、教室での入試問題体験を終えた受験生向けに、宮阪校長からエールが送られた後、保護者向けと同じく4教科それぞれの担当者が、ライブで問題解説を行いました。

模擬問題と解答例、動画解説は、以下のページよりダウンロード及びご視聴いただけます。

受験生の皆さんは、入試当日に向けて体調に気をつけて、悔いの残らない一日一日を過ごしてもらいたいと思います。

洗足学園は、皆さんを心から応援しています。

2025.12.12

年末の大掃除を行いました

2学期も残り僅かとなり、本校でも終業式が来週に迫りました。

本日は、今年も大変お世話になった校舎をきれいにし、新たな気持ちで新年を迎えられるよう、全校挙げて大掃除を行いました。

中学2年生の教室を覗くと、机・椅子、ホワイトボードを丁寧に磨き上げている生徒たちの姿がありました。

床や壁の汚れが水拭きでみるみる取れていくと、生徒たちの表情は自然と笑顔になっていきます。

清掃活動を通じて、奉仕の精神をはじめ、机上ではなかなか得られない大切な心を生徒たちは学んでいきます。

明日は、小学校6年生対象の入試問題体験会が行われます。

懸命に受験に向かって頑張っている受験生を少しでも応援しようと、生徒たちは心を込めて掃除を行っていました。

受験生の皆さんは、在校生が心を込めて清掃した綺麗な教室で本番さながらに模擬問題を解き、中学入試に備えていただければと思います。

受験生の皆さんは、不安とも戦っていると思います。

皆さんのこれまでの努力は何があっても消えるものではありません。

自分を信じて、自分に自信を持ってください。

洗足学園は皆さんの頑張りを心から応援しています。