News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2025.02.18

「『使えないもの』と『ゴミ』の間展」を開催しています

「総合的な学習の時間での講演」、「教養講座」、「外国語講座」を統合し、本校校舎2階に設置された女神ミネルヴァ像の名前を冠して土曜日の午後に実施されている「Minerva Seminars」。

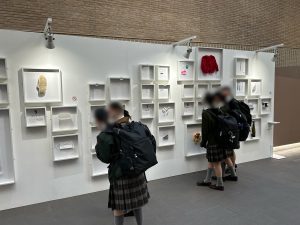

本年度開講したMinerva Seminars教養講座の一つである「超分別ゴミ箱プロジェクト」のワークショップ成果展として、「『使えないもの』と『ゴミ』の間展」が2月15日(土)から21日(金)まで、2階アトリウムにて開催しています。

今回のワークショップは、モノの見方や考え方を議論しながら深め、それを展示という形式で公開することを目的に開催されました。

2学期から3学期にかけて、中学2年生1名、中学1年生3名の4名の生徒たちが、4週に渡ってこの講座に取り組み、今回の展示を実現しました。

「使わないもの」と「ゴミ」との境界をどのように考えていくのか、様々な視点や切り口で思索された結果、独自のカテゴリーに分別された展示を見て、在校生・保護者のみならず、入学予定者オリエンテーションに訪れた未来の洗足生たちも、新たな発見を得たようでした。

洗足学園は、「Minerva Seminars」を通して今後も生徒たちの知的好奇心を刺激していきます。

2025.02.17

入学予定者オリエンテーションを行いました

2月15日(土)、4月より洗足学園の新たな家族になる入学予定者のオリエンテーションが開催されました。

教頭先生による挨拶からスタートし、校務主任による学園生活の説明が行われました。

入学式や体育祭等の写真をスクリーンに投影しながらの行事紹介に、児童たちは4月からの自らの姿を重ね合わせ、期待に胸膨らむ表情で耳を傾けていました。

また、中学1年生の生徒たちがモデルとなり、生徒会長による制服紹介が行われました。

制服を品位を持って美しく着こなす中1生たちの姿と、生徒ならではの目線でわかりやすく解説をする生徒会長を、憧れの表情で見つめる児童たちの姿が大変印象的でした。

この日は、卒業生も会場に駆けつけてくれました。

洗足学園での6年間を振り返り、学業や行事、学外活動にどのように取り組んだかをエピソードを交えて語ってくれました。

また、大学での学びと中学高校時代の学びとの結びつきの話を通して、これから新たなステージに進む児童たちにエールを送ってくれました。

このオリエンテーションを通して、児童たちは洗足学園での生活を具体的にイメージし、入学に向けて決意を新たにしているようでした。

真新しい制服に身を包んだ入学予定者の皆さんと入学式の日にお会いできることを、心より楽しみにしております。

2025.02.14

中3 公民の授業で模擬選挙を実施しました

本日は、中学3年の公民の授業内で実施した活動についてお伝えいたします。

本校の中学3年生の3学期は「資本主義」をテーマとして、その成立過程・現況・課題を学習しています。

現在の日本社会が抱える課題の一つとして過疎化や産業の衰退などがあることを学び、「消滅可能都市」が多くあることを学びました。

そこで、課題を多く抱えたある村を設定し、その村を救うために、選挙において立候補するならばどのような選挙公報を作成し、どのような選挙演説をするか、5人グループで考えてもらいました。

その村の課題を把握し、実際に地域おこしに成功した事例を調べた上で、それぞれの視点でより良い政策、そして政策を実施するための財源についてなどを発表していきました。

選挙公報の中には、

・課題となっている下水道の普及を計画的に進めるために、村のブランドを確立させ、村民のプライドをくすぐりながら、財源を確保する。

・豊かな自然を生かしながら、修学旅行やグランピングの誘致を進め、観光業を発展させる。

・名産品を返礼品としたふるさと納税制度や遺跡の価値をSNSで発信し、クラウドファンディングを行うことで収入を確保する。

など、様々な視点が書かれていました。

そして、一人の候補者を選び、実際の投票箱に票を投じました。

18歳になった時に、自分の考えで投票行動をする主権者となるだけではなく、世の中の課題を解決していく大人として活躍することが期待できる活動となりました。

2025.02.12

海外留学・語学研修説明会が行われました

2月8日(土)午後、来年度の海外留学・研修を検討している生徒・保護者、海外大学進学という選択肢を知りたい生徒・保護者を対象に「海外研修・留学説明会」を開催しました。

当日は200名を超える生徒・保護者が集いました。

本校では、夏休み・春休みといった期間を利用した語学研修、4ヵ月間の比較的短期の留学から10ヵ月間の長期留学まで、生徒たちの現状に合わせた幅広い留学・研修の機会を用意しています。

また、本校ではアメリカのIvy Leagueやリベラルアーツカレッジをはじめ、毎年海外大学への進学者を輩出しております。

この日は、始めに今年度行われた語学研修での活動の様子の写真を集めたスライドショーの放映からスタートしました。

現地で生き生きとプログラムに取り組む参加者たちの姿に、説明会に参加した生徒たちは胸弾む様子でスクリーンに見入っていました。

その後、各プログラムの担当者より、それぞれの研修内容の紹介がありました。

来年度より新たに留学プログラムに加わった「イギリス留学」では、現地の受け入れ校である「Christ College Brecon」の副校長先生とオンラインで繋ぎ、学校紹介及び留学プログラム紹介を行いました。

説明中、手元の資料に懸命に情報を書き込んでいる生徒たちの姿には、この機会を逃すまいという意気込みが感じられました。

後半は本校の国際交流部門(Gateway to the World)の黒沢由希子教諭より、海外大学受験の実情やプロセス、準備に関する情報が提供されました。

参加した生徒たちは、海外大学を志す意味とその意義を改めて考えるきっかけを得たようでした。

また、Gateway to the Worldの責任者である中島春樹教諭より、留学・語学研修の位置づけや洗足での学びとの連動について、詳細な説明を行いました。

早期留学体験は単に英語への開眼という効果だけでなく、精神的自立や学習意欲の大きな啓発の機会となります。

また、海外大学進学という選択肢を知り、視野に入れることで、これからの中学高校生活をどのように過ごしていくのか、学業にどのように臨んでいくのかは、間違いなく変わっていきます。

本校では、これからも生徒たちに幅広い選択肢を数多く提供して参ります。

2025.02.10

生徒会会長・副会長選挙が行われました

次年度の生徒会会長と副会長を決める選挙が、2月7日(金)に行われました。

選挙前に本校では立会演説会を行い、候補者たちが自分の考えを全校生徒に主張します。

演説会場の大講堂と教室をオンラインでつないで行いました。

はじめに登壇した現生徒会長から、生徒会の活動の意義と選挙の大切さが述べられました。

その後、会長候補、副会長候補の生徒が順に登壇し、自らの考えと抱負、役職に選ばれた際に実行する公約を主張していきました。

教室で生徒たちは、食い入るように候補者たちの映し出されるスクリーンを見つめ、主張を聴いていました。

演説が終わると、教室からは候補者たちへ送られる惜しみない拍手が聞こえてきました。

後日、生徒会を構成する会長・副会長以外の役員の選挙も行われる予定です。

候補者たちの率先して生徒たちを先導していこうとする姿勢に敬意を表するとともに、当落に関わらず、目標実現のために今後も活躍してもらいたいと思います。

2025.02.07

中1生が米国で開催された医学の国際学会に参加しました

先月、中学1年生S.Hさんが、アメリカ合衆国ハワイ島で開催された顕微鏡下手術の最も権威ある国際学会である「American Society for Reconstructive Microsurgery Annual Meeting 2025」に参加しました。

「American Society for Reconstructive Microsurgery Annual Meeting」は、世界中から多くの専門医が参加する学会で、中学生も参加でき、学術的な研鑽が目的とされています。

お父様がこの学会に出席することをきっかけに、Hさん本人も参加することとなりました。

生まれつき手のない方に手を移植する手術や、首から下を動かすことができない方の身体を動かせるようにする手術など、形成外科に係る3例の手術報告を目の当たりにして、驚愕したと報告に訪れた校長室で語ってくれました。

不可能だと思えるものを可能にすることに高揚したと感想を述べてくれたHさんは、日々研究と臨床に取り組む医師たちに尊敬の念を持ったとのこと。

今回の学会を経験し、より医学に実感を持つことができたと話してくれました。

今後は、本当に自分がやりたいことを探していきたいと表情を輝かすHさんは、楽しいと思えることをどんどん見つけたいと力強く語ってくれました。

洗足学園は、生徒たちのあくなき挑戦を応援していきます。

2025.02.06

中2 研究論文執筆に向けたキックオフ

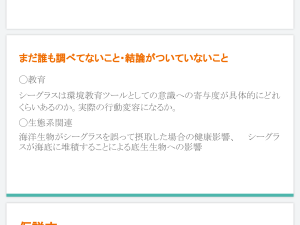

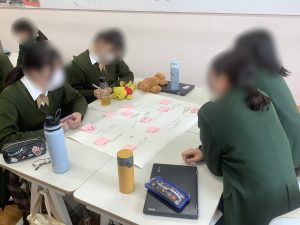

中学2年では、中学3年で取り組む研究論文執筆に備えて、自らの興味のある分野の先行研究を調べ、「まだ誰も調べていないこと・結論が出ていないこと」を発見し、その成果をクラスメイトの前で発表するという活動を行いました。

中2生たちは、夏休みに「自由研究」として自分の興味のある分野を調べるという活動を行っており、本活動は自由研究と研究論文の橋渡しという位置づけで取り組みました。

自分が自由研究で調べたことは、既に誰かが調べていることに気付いたり、壮大なテーマを選んだが故に方向性を絞ることが必要なことを知ったり、研究論文という海が思いもよらず深いことに、生徒たちは小さな不安と大きな好奇心を抱いていたようでした。

高校2年では、中学3年で執筆した研究論文を社会的な位置づけという視点を入れて、ブラッシュアップしていきます。

生徒たちは、研究論文の集大成となる高校2年での取り組みまで、こうして低学年からの小さな気づきと自信を積み重ねていきます。

2025.01.30

中1 かるた大会とスポーツ大会を開催しました

1月23(木)の4・5時間目、中学1年の学年行事として、百人一首かるた大会とスポーツ大会を、クラス対抗戦として開催しました。

中1学年では、古文に親しむという目的のもと、国語の授業にて「百人一首」の理解に取り組んでいます。

その授業内容を活かし、「決まり字」の整理・確認を行うなど、クラス別に作戦が立案・実行されました。

周囲の応援も含めて、本番は白熱した競技がくり広げられました。

5時間目は、グラウンドに会場を移してスポーツ大会を実施しました。

本校の学校行事「体育祭」の競技でもある「借り人競争」など、複数の種目を実施し、各クラスの得点を競いました。

両大会終了後、各大会の優勝クラス、そして、両大会の総合優勝クラスの表彰が行われました。

今回の大会は、中学1年のかるた大会実行委員と体育委員の生徒たちが中心となって企画・運営されました。

昨年より、種目決めやルール設定などの運営について、これまで昼休みや放課後の時間を利用して両委員で協議を重ね、準備を行ってきました。

事前のルール説明も含めて、的確な指示を出し、当日も見事な進行を見せてくれました。

数か月後には、新中1生の先輩となる生徒たちの活躍が、今から楽しみです。

2025.01.29

高1 哲学対話を行いました

1月10日(金)、高校1年では「哲学対話」を実施しました。

「哲学対話」は、対話の参加者が輪になって問いを出し合い、一緒に考えを深めていくというものです。

社会が目まぐるしい速度で変化し、その構造が複雑化する中で、答えのない問いを他者と協同して考え抜く力が求められています。

本校では、こうした社会の中で自分らしく生きていく力を養う一環として、哲学対話に取り組んでいます。

今回の対話テーマは「生きがい」です。

「生きがい」を感じにくい現代の社会構造の中で、「生きがい」という観念とどう付き合っていけばよいのでしょうか。

生徒たちは、自分なりの距離感を探りながら、対話を進めていきます。

未来との関わりの中で、現在の生が意味づけられることや、人びととのつながりの中で自分の生が意味づけられることの重要性を実感する生徒もいれば、生きているということそれ自体が肯定されるべきであり、特別な生きがいは不要であると感じる生徒もおり、自身の培ってきた人生観を他者との対話の中で深めることができていました。

生徒たちにとって、「生きがい」という言葉を通じて自身の生のあり方そのものを照射する機会となったようでした。

2025.01.24

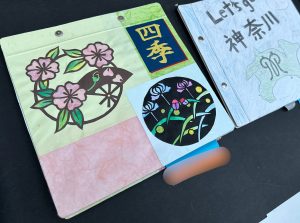

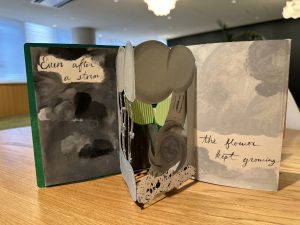

立体絵本がアトリウムに展示されています

選択美術の授業で高校1年生が制作に取り組んだ「立体絵本」が、現在校舎2階アトリウムに展示されています。

生徒たちは、飛び出す仕掛けを用いて、洋の東西を問わず様々な地域の物語を表現しました。

どの作品も、ページを開くごとに現れる立体的なギミックが、精細に作られています。

そして、物語のストーリーがその仕掛けを通じて、見事に表現されています。

そのクオリティーは、大変高く、校舎を訪れた生徒や保護者は立ち止まって、食い入るように鑑賞していました。

校内に展示されている一流の芸術作品に良い刺激を受けて、生徒たちのインスピレーションは広がり続けています。

芸術に溢れる洗足学園に、生徒たちの作品は欠かせない存在となっています。

2025.01.23

高1 スポーツ大会を行いました

高校1年では、総合的な探究の時間を利用して、スポーツ大会をグラウンドで実施いたしました。

本日は、その様子をレポートいたします。

本大会は各クラスにテーマカラーがあり、防寒も兼ねて好きな上着を着ての実施となりました。

大縄跳び、ドッジボール、障害物競走などの競技を各クラスで競い合います。

各クラスの体育委員が中心となり、競技内容やルールの決定、備品の準備、当日の運営などを行いました。

当日は天候にも恵まれ、予定通り全ての競技を実施することができました。

準備や運営を頑張っていた体育委員は、「スポーツ大会では、クラス全員が一体となり、残り少ない今年度の時間を共有しながら、団結力や絆を深められるよう、さまざまな工夫を凝らしました。クラスメート同士の協力や応援が求められる場面も多く、互いの新たな一面を知る機会にもなったかと思います。」といった感想を語ってくれました。

生徒たちにとって、クラスの結束や新たな友情を感じられるよい機会となりました。

2025.01.22

S-Orch.が海外の楽団との合同練習を行いました

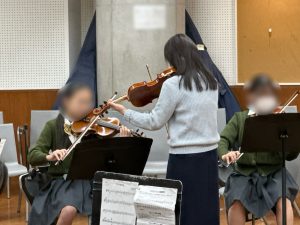

洗足学園には、既存のクラブの枠を超えて、誰もが入部できる特別団体「洗足学園中学高等学校フィルハーモニー管弦楽団」(通称「S-Orch.」)があります。

通常のクラブと兼部している生徒も多く、週1回土曜日という限られた時間ではありますが、練習を積み重ねています。

1月18日(土)、オーストラリアより来日した「Sunshine Philharmonic Orchestra in Sydney」の団員たちと合同で練習を行いました。

来校した団員たちは主に小学校5年生の児童から中学校2年生の生徒が中心で、楽器ごとのパート練習では本校の生徒たちが英語を使い、優しく丁寧に教えている姿が見られました。

パート練習後はTea Libraryに移動し、全メンバーで合同練習を行いました。

「S-Orch.」の代表演奏曲とも言える「威風堂々」をはじめ、数曲の練習を行いました。

練習の最後には、合同演奏を行い、その成果を披露しました。

楽団の保護者や教員からは、大きな拍手が沸き上がりました。

「S-Orch.」の生徒たちは、音楽を通して心を通わせ、互いの文化を尊重し合いながら目的に向かって共に努力をする貴重な国際交流の経験を得ることができました。

2025.01.20

高3 毎朝のラジオ体操の様子

高校3年の生徒たちは自らの夢への第1歩として、希望する進路の実現のため、ラストスパートをかけています。

通常授業が終了した昨年末より、自らの意思で学校に来て自習を行う高3生たちは、毎朝体育館でラジオ体操を行っています。

大学入試共通テストを翌日に控えた1月17日(金)の朝、体育館を訪れると、元気よくラジオ体操を行っている100名に迫る生徒たちの姿がそこにありました。

体操を行うその顔は、全員笑顔。

体育館は活気に溢れ、担任や副担任の先生と一緒に大きく身体を動かしています。

受験を目の前に、緊張感や不安感があるのではという予想とは異なるその楽しそうな様子や活力に満ちた表情から、洗足学園での生活や学びを誇りに思い、自分たちのこれまでを信じている高3生たちの正直な気持ちを感じ取ることができました。

ラジオ体操を終え、自習を行うSKYLIGHT READING ROOMに戻った生徒たちは、素晴らしい集中力を発揮して、黙々と自らの課題に取り組んでいました。

洗足学園は、生徒たちの夢の実現を全力で応援しています。

2025.01.17

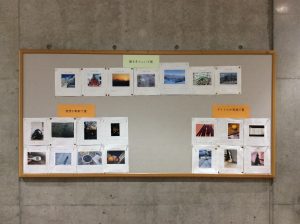

中2 冬の写真展を開催しました

中学2年では、年明けに「冬の写真展」を開催しました。

この企画は、冬休み中に、「冬らしさ」テーマとした写真を撮ってくるというものです。

作品は、「大賞」(テーマを大変よく表現している作品に贈られる賞)・「秀逸賞」(タイトルが秀逸な作品に贈られる賞)・「斬新賞」(発想が斬新な作品に贈られる賞)の3部門で表彰されます。

写真の上手さではなく、主題をどのように扱ったかが問われるため、生徒たちもこれこそはという部門を意識しながら作品を用意したようです。

「大賞」には、雪が積もった木々の合間に差し込む陽光を捉えた「木漏れ日」のように、冬らしい清廉な自然の美しさが切り取られたものが選ばれました。

「秀逸賞」には、小吉のおみくじの写真を用意し、「3度目の小吉」とタイトルをつけたものなど、冬らしい事物にユーモラスな言葉を添えたものが選出されました。

「斬新賞」には、ただ枯れ木の様子を写真に収めるのではなく、水面に移った枯れ木の様子を切り取った「水面に映る冬」のように世界を見つめる視線に特徴があるものが選ばれました。

洗足学園の教育には、生徒の多面的な視点や発想力を養うための試みが、数多くあります。

そして、このような楽しい企画の中にも、そのねらいが込められています。

2025.01.09

新学期の授業がスタートしています

新学期の授業が今週火曜日より開始されました。

現在、全国的にインフルエンザが流行していますが、本校では適切に換気を行うなど感染対策を行い、新たな学期を万全の状態でスタートすることができました。

中学2年生の教室を訪れると、理科の時間では、物理分野の授業が行われていました。

物体の運動に関する法則などを、スライドに投影された図やポイントを使用し解説していきます。

生徒たちは先生の解説を聞き、うなずきながらノートに重要事項を書き込んでいました。

また、生徒たちが主体的に考え、受け身ではなく自らの意見を発信していく授業も行われていました。

ネイティブの先生による英語の授業では、プリント、テキスト、スライドを効果的に組み合わせて授業が行われていました。

実技の授業においても、洗足学園ならではの授業が展開されていました。

美術の授業では、作品の制作のみならず、PCを活用したデザインの学習などが行われていました。

音楽の授業では、一人一つの楽器を習得する「楽器習得プログラム」のもと、バイオリン・クラリネット・フルート・トランペットの中から選んだ楽器を、少人数制で講師が丁寧に教えていました。

本校では安心・安全な環境で、最先端のICT機器を活用し、多彩なアプローチで授業が展開されています。

日々進化する洗足の授業を今年もレポートしていきます。

2025.01.06

一般入試出願受付を開始いたしました

2025年度一般入試の出願受付を1月6日(月)午前9時から開始いたしました。

事前登録(マイページ登録)がまだの方は、以下のページから事前登録へお進みいただき、マイページを作成後にご出願ください。

こちらのページ内にある「事前登録はこちらから」のボタンを押し、事前登録を行ってください。

事前登録を既にお済ませの方はマイページにログインをしていただき、出願受付へお進みください。

マイページへのログイン及びご出願はこちらのページより行ってください。

出願の詳しい説明は以下のページよりご確認ください。

WEB出願に関する詳しい説明はこちらからご覧ください。

皆様のご出願をお待ちしております。

2024.12.19

日本経済新聞に本校の教育が掲載されました

12月17日(火)の日本経済新聞朝刊紙面並びにWEB版記事に、本校の教育が取り上げられ、掲載されました。

「教育 進化論」と題された記事の中で、本校の理系志望者の増加の状況や目指す教育の方向、そして生徒たちの取り組みとして「数学研究会」の活動の様子が紹介されています。

2024.12.16

入試問題体験会の問題用紙、解答用紙、解答例、解説動画を掲載しました

12月14日(土)に開催いたしました「入試問題体験会」の問題用紙、解答用紙、解答例、解説動画を、「入試情報特設ページ」に掲載いたしました。

入試情報特設ページは、上のサムネイル画像をクリックしてご覧ください。

なお、国語の模擬問題は著作権の関係で一部掲載できない部分がございます。

当日ご参加いただけなかった小学校6年生のご家庭で、問題冊子が必要な方は、メールにてご請求ください。

その際は、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスをご記入ください。

ご記入いただいたメールアドレス宛に、国語の問題冊子のPDFファイルを送信させていただきます。

2024年12月25日(水)~2025年1月6日(月)に頂戴したご請求は1月7日(火)より順次対応させていただきます。

(請求先メールアドレス ao@jh-staff.senzoku.ac.jp)

2024.12.11

SKYLIGHT READING ROOMでの生徒たちの頑張り

2022年に生まれ変わった図書館の「SKYLIGHT READING ROOM」。

知の宝庫としての図書館の役割に加えて、自習室として生徒たちの学園生活に欠かせない施設として活用されています。

高校3年生と既卒生は夜の21時まで、70席を超える自習スペースを利用することが可能です。

本日は、SKYLIGHT READING ROOMで直向きに努力を続ける高3生たちの姿を紹介します。

朝、開門から間もない7時30分頃に訪れると、天井も壁もすべてガラス張りの「SKYLIGHT READING ROOM」には、その名の通り空より柔らかな光が降り注いでいました。

そんな清々しくも温かい空間で、ブラウン色に塗装された机に参考書や演習問題を広げ、高3生たちは集中して朝の学びに取り組んでいました。

また、MAC PROの置かれたコーナーでは、PCを活用しながら学びを進める生徒たちもいました。

夜の帳が降りた18時過ぎに、再度訪れると、ガラスの向こうの闇とは対照的に隅々まで明るく照らされた空間で、高3生たちは自らの課題に取り組んでいました。

筆記用具を動かす音だけが微かに聞こえる静寂の中、黙々と机に向き合う生徒たちの姿が大変印象的でした。

これからますます寒さが厳しくなりますが、体調をしっかり整え、自らの夢に向かって悔いのない時間を過ごしてほしいと思います。

2024.12.05

高2 キャリア形成に向けた企画を行いました

高校2年では11月26日に、進路委員の生徒たちによるキャリア形成に向けた企画を実施しました。

10月末に修学旅行が終了し、いよいよ洗足学園での最終学年を迎える準備が本格化する中、「希望するキャリアの形成に向けて、友人たちはどのような取り組みをしているのかを知ってみたい」という生徒たちの声から、今回の企画が始動しました。

はじめに、生徒たちは4〜6人のグループに分かれ、各自の学びに関する悩みや思いを模造紙に書き出しました。

どのグループもたくさんの思いを綴っており、中には「こんな単純なことで悩んでいて大丈夫か不安だったが、そのように思っている人が周囲にいるとわかっただけで安心した」という声もあがっていました。

その後は、各グループが記入した模造紙をワールドカフェ形式で自由に閲覧し、書かれている悩みや質問に対しての回答を各自で記入するという形で進行しました。

生徒たちの回答は、時にはユーモアを交えつつも、真剣に答えたものばかりでした。

キャリア形成のためには、1人1人が努力をし続けることが大切です。

その上で、本校では生徒たちの希望を実現するため、生徒と学校が一丸となって努力する環境づくりをしています。

今回の企画は、生徒自身がそのような環境づくりを担っていきたいという熱い思いがうかがえる機会となりました。