News & Topics

ニュース&トピックス

一覧

2026.02.06

教科横断授業 中1生の感想編 第2弾

本日も、中学1年で行われた教科横断授業での生徒の感想の抜粋を掲載いたします。

2名の生徒たちの感想文をお読みいただき、気づきと成長を感じていただければと思います。

今日は初めてズートピアを見た。ふつうの楽しい映画だと思っていたら、人種(?)差別や、マスメディアの間違った情報の拡散など現実世界でも身近な問題をたくさん取り上げていて意外と現実味があるなと思った。また、うさぎは人間で例えると昔の女性の立場なのかなと思った。また、うっかり発言したことが思わぬ方向へ広がっていくことは今の社会の大きな問題だということを映画を見て再認識した。

きつねはずるいと言う固定概念が広まってしまったことできつねもそう思われているならずるくあろうと思ったというシーンがとても心がいたんだ。

私もそういう固定概念に縛られずに人と接せたらいいなと思った。

ズートピアには差別、メディア、持続可能な社会についてなどの様々な現代社会の問題点が反映されていた。

そのなかでも私は「差別」について対話をした。対話で気になった意見が二つあった。一つ目は「映画で弱い草食動物が強い肉食動物を差別していたように弱い人が差別をしないことはない。」という意見だ。私は力、数と差別の関係の視点を持っていなかったからとても印象に残った。

次に「差別は差別だと思わずに無意識でしてしまっていることがある。差別がなくなるには、『自分はしていない』ということは絶対にないと一人ひとりが思うことだ。」という意見だ。確かに私も自分は差別なんてしていないと思っていたから無意識のうちに差別をしているかもしれないと考えさせられた。

今回の対話では差別についての意見をたくさん学ぶことができた。

本校では、教科横断型教育をはじめ、多角的なアプローチで、今後も生徒たちの成長を促していきます。

2026.02.05

教科横断授業 中1生の感想編 第1弾

昨日ご紹介いたしました中学1年で行われた教科横断授業。

本日と明日の2日間に渡って、生徒たちの感想を紹介いたします。

本日は第1弾として、2名の生徒の感想の抜粋を紹介いたします。

私は、今回のズートピアの映画についての対話で、まず、メディアとは何なのかを深く考えることが出来ました。

私は今まで、メディアとはテレビや新聞などのことだけをいうものだと思っていました。しかし、先生方からのお話で、他の人に情報を伝える媒体自体がメディアであるということを知りました。私たちは、いつでも『メディア』となる存在なのだと認知しました。そのため、情報の取り扱いは大切にしなくてはいけないなということを実感しました。

そして、今まで新聞などのメディアはとても正しい情報を配信していると思っていましたが、そうでもないのかもしれないということに気付きました。例えば、ズートピアの記者会見のシーンでは、ジュディが肉食動物だから暴走したのだと言った後から、ニックが建物から出て行ったのは肉食動物である彼に襲われたからですか、などと、肉食動物が悪者であるとジュディが答えるように誘導されるような質問をされていました。私たちは、何か調べ学習をするときは、新聞などから調べるのが一番安全だと言われていました。しかし、それすらも、この記者会見のように間違っているのかもしれないと考えると、やはり、どんなに安心できると思っているメディアの情報を見るときでも、自分の頭で考えてみることが大切だと思いました。

また、対話の時に感じたことは、意見の書かれた本を読むことはとても大切であるということです。私は、今回の対話をしたとき、国語で扱ったメディアの授業で学んだことがとても役に立ちました。その分野に詳しい人の意見が書かれた本を読むことで、この方法が映画でも使われていたな、現実でも見たことがあるな、などと考えることが出来ました。ですので、これからは、物語だけでなく、そういった論理的な文なども、国語の授業以外でも読んでいきたいと思いました。そして国語の授業に今まで以上に真剣に取り組みたいと思いました。

今日は班の人とズートピアのなかの差別について対話した。

会話は弾み、とても充実した時間を過ごせた。私が特に心に残った意見は、ジュディとニックは初め、互いを軽蔑したり、ニックがジュディをいじめるような最悪な仲だったけれども、お互いの弱みや思いを素直に伝え合うことで最後にはアイラブユーと言うほど、仲が深まっていた。だから相手を知ることは差別を少しでも少なくする方法だ、という意見。私はこれに賛同し、とても納得できた。

私も偏見や先入観を持っていることが多くあるので様々な事柄を知ることでそれらをなくしていきたい。

2026.02.04

中1 教科横断授業をご紹介いたします

洗足学園では、各教科で学んだ内容を分断化された知識に留めるのではなく、横に繋ぎ有機的に結びつけることで、新たな知を生み出す真の知恵を身に着けてもらいたいとの思いから、積極的に教科横断型の授業を実施しています。

本日は、中学1年で映画『ズートピア』を題材に行われた教科横断授業の様子をご紹介いたします。

『ズートピア』は2016年に公開されたディズニー映画で、この冬に続編が公開されたことでも話題となりました。

あらゆる動物の共存する楽園である「ズートピア」に上京してきたウサギのジュディが、警察官として奮闘しながらキツネのニックとの絆を深め、社会的課題に向き合っていくストーリーです。

生徒たちは、実際に映画を視聴した後、「差別」「メディア」「持続可能性」のいずれかのテーマを選び、「対話」を行いました。

国語では、ホロコーストを題材としたハンス・ペーター・リヒター作『あのころはフリードリヒがいた』や、メディア・リテラシーを題材とした『たったひとつの「真実」なんてない』を授業で扱ってきました。

映画の中に存在する種族間の差別や、メディアが恣意的に情報を拡散していく様子が中1生たちの印象に強く残ったようです。

彩羽祭でも、生徒たちは「SDGs」をテーマとして取り組んでおり、「持続可能性」について理解を深めてきました。

大都市であるズートピアは持続可能なのか、という理科的な視点からの問いかけにも、生徒たちは自分なりの考えを「対話」の中で披露していました。

次回より2回に渡って、この教科横断授業での生徒たちの感想を紹介いたします。

授業から生徒たちが何を学び、自ら何を発見したのかを感想を通してご理解いただければと思います。

どうぞ、お楽しみに。

2026.02.02

中学入試第2回を行っています

2月2日(月)中学入試第2回を実施しています。

本日の第2回入試には473名の受験生が出願をされました。

本日出席した受験生は326名、受験率は68.9%でした。

昨日の疲れもあると思いますが、受験生のみなさんは懸命に頑張っています。

受験生の頑張りを洗足学園は応援しています!

明日、2月3日(火)は休校日のため、NEWS&TOPICSもお休みをいただきます。

次回は、2月4日(水)の更新となります。

2026.02.01

中学入試第1回を行っています

本年度の第1回入試には306名の受験生が出願をされました。

本日出席した受験生は298名、受験率は97.4%でした。

受験生のみなさんはこれまで積み重ねてきた力を発揮して、懸命に問題に取り組んでいます。

頑張れ、受験生!

2026.01.31

中学入試に向けて大掃除を行いました

本日午後、本校では2月1日から始まる中学入試に向け、大掃除を行いました。

在校生たちは試験会場となる教室を中心に、一生懸命に掃除を行っていました。

中学1年生の教室を訪れると、生徒たちは床を丁寧に掃き、机をしっかりと磨き上げ、窓際のベンチなども細部にわたって汚れを落としていました。

壁のくすみもみるみるうちに取れていき、教室が生まれ変わっていく様子が伝わってきました。

懸命に受験に向かって頑張っている受験生が綺麗な教室で全力を出しきれるよう、生徒たちは心を込めて掃除を行っていました。

中学入試初日まであと1日。

受験生の皆さんは不安とも戦っていらっしゃると思います。

皆さんのこれまでの努力は何があっても消えるものではありません。

自分を信じて、自分に自信を持ってください。

洗足学園は皆さんの頑張りを心から応援しています。

2026.01.29

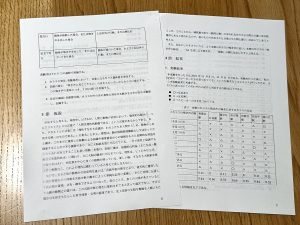

中3 研究論文への取り組みを紹介いたします

1月のNEWS&TOPICSでは、高校2年と中学2年の「研究論文」への取り組みを紹介して参りました。

本日は、高校2年と並び研究論文の執筆学年である中学3年での取り組みを紹介いたします。

中学3年生は、中学での探究学習の集大成として、研究論文の執筆をここまで進めてきました。

12月までに本文の執筆を終え、現在は3月に実施する学年発表会に向けて、発表資料や要旨の作成準備を行っています。

これらの取り組みの中、1月の2回に渡る「総合的な探究の時間」では、学年を10のグループに分け、少人数での発表会を実施しました。

生徒たちは、執筆した内容をもとに発表スライドを作成し、口頭での発表に臨みました。

また、発表をするだけでなく、次の7つの観点に基づき相互評価を行いました。

1.研究の動機と目的

2.先行研究の分析

3.研究方法

4.研究結果

5.考察・推論

6.発表態度

7.研究の新奇性・訴求力

この際に使用した評価規準は、各クラスの代表である研究論文委員が作成しました。

今後の探究学習は、今回の発表とフィードバックを受け、論文本文や資料のブラッシュアップを行い、発表会に向けての準備を進める予定です。

中学3年生の研究論文への取り組みは、NEWS&TOPICSで随時紹介して参ります。

次回のNEWS&TOPICSは、1月31日(土)に掲載いたします。

そのため、明日(1月30日)の更新はお休みをいただきます。

皆様のご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

2026.01.28

生徒によるパイプオルガンコンサート

隔週月曜日に開催される「TEA LIBRARY」でのお昼のパイプオルガンコンサート。

今年最初のコンサートが、1月26日(月)に開催されました。

今回は生徒によるパイプオルガンコンサートとして行われました。

本校では、各分野のエキスパートを招いて土曜日の午後の時間に、本校校舎2階に設置された女神ミネルヴァ像の名前を冠した「Minerva Seminars 教養講座」を開設しています。

この「Minerva Seminars 教養講座」の一つに「パイプオルガンを弾いてみよう」という講座があります。

生徒たちはパイプオルガンを通して音楽の無限の可能性を理解し、その音色の特徴と広がりを感じながら、演奏の練習を行っています。

この講座の初級を受講した中学2年の生徒3名、中学1年の生徒1名が、この日の主役です。

生徒たちの演奏した曲は以下の通りです。

J.パッヘルベル「トッカータ ホ短調」

賛美歌「もろびとこぞりて」

賛美歌「アメイジング・グレイス」

賛美歌「きよしこの夜」

J.パッヘルベル「カノン」

生徒たちの奏でるパイプオルガンの音色に、TEA LIBRARYに集った誰もが耳を傾け、その神秘的な響きに魅了されていました。

演奏が終了すると、TEA LIBRARYは割れんばかりの拍手に包まれました。

本校では、これからも「Minerva Seminars」を通じて身に着けた知恵や技能を広く発表する場を設けていきたいと思っております。

2026.01.27

保護者によるキャリアプログラムを実施しました

中学3年では1月24日(土)に、保護者の会である洗足会の父親部門「Fathers’」のご協力のもと、保護者によるキャリアプログラムが実施されました。

はじめに教室での授業(3コマ)が行われ、生徒たちは講義やワークショップを受講しました。

その後、学年全員が大講堂に集まり、授業をされた保護者の皆さんによるパネルディスカッションが行われました。

生徒たちの疑問にも、わかりやすく答えてくださり、多くの生徒が身を乗り出して聴いている姿が大変印象的でした。

参加されたお母様・お父様のご職業は「金融」「マーケティング」「半導体」「マスコミ」「司法」「航空宇宙」「総合商社」 「アパレル」「製薬」「電機」をはじめ多岐にわたり、テレビやインターネットでよく目にする職業からこれまで知らなかった職業まで、様々なお話を聞くことができたのは、生徒たちにとって大変新鮮な経験でした。

生徒たちは保護者のお話を聞き、ワークショップやパネルディスカッションに参加することで、一つの職業だけではなく複数のジャンルの職業から「働くということ」、「社会に貢献をするということ」、「自分の人生を設計するということ」とは何かを多角的に捉え、考えることができました。

身近な存在である在校生の母親・父親からのメッセージに、生徒たちはいつもとは少し違う形で将来のことを考える素晴らしいきっかけをもらったようです。

2026.01.26

3学期Minerva Seminarsの様子をお伝えします

3学期の「Minerva Seminars 教養講座」と「Minerva Seminars 外国語講座」が1月17日(土)よりスタートしております。

毎週土曜日に行われ、多くの生徒たちが参加しています。

3学期の「Minerva Seminars 教養講座」では、以下の講座が設置されました。

「小さい歯車が支える、社会の大きな技術革新」

「音楽に出会って、アニメや映画の音楽を作曲するまで」

「ビックデータとAIから見える健康の未来」

「中学・高校生のための数理最適化入門」

「金融と経済」

「教科書に載っていない今を知ろう」

「ビジネスの仕組みを学ぼう」

「古くなったパソコンを復活させる3つの方法」

「Pythonで自動運転車を操れ」

どの講座もその分野のエキスパートの先生が担当され、より社会を身近に感じられる内容になっています。

各講座は、一方的な講義ではなく、講師の先生と生徒が双方向でコミュニケーションを取りながら、行われていました。

「Minerva Seminars 外国語講座」では、語学の基礎から文化の習得まで幅広い学習が行われていました。

中国語講座では中国語特有の発声方法を学び、中国語の発音の練習を行っていました。

一方フランス語講座では、フランス語の発音を学ぶと同時に、フランス文化の学習を行っていきます。

洗足学園では、授業で学んだことがどのように社会と結びつき、自分たちの生きる世の中がどのように形作られるのか生徒たちが考える機会を、幅広い学びの場である「Minerva Seminars」を通して提供していきます。

2026.01.23

中学入学試験における震災や大雪、交通機関の乱れへの対応について

受験生の皆さん・保護者の皆様

受験生の皆さんは日々中学入試に向けて頑張っておられることと思います。

さて、東日本大震災の経験から、私たちはいつそのような天変地異に見舞われるかわかりません。それが大事な受験の日ということもありえます。

洗足学園では以下の対応を取り、皆さんの受験に対して万全の態勢でお迎えできるよう準備を整えています。

〇震災における対応

神奈川県と東京都の私立中学校・高等学校では、もしもの場合に備え、皆さんが安全にそして安心して受験できる体制を準備しています。

1 軽微な地震によって電車が遅れた時には、各学校が試験の時間を変更するなどして対応することがあります。洗足学園の場合は下記の「〇大雪や公共交通機関の予期せぬ乱れへの対応」をとりますので、ご参照ください。

2 ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大きな地震が起こった時には、神奈川県と東京都の全ての私立中学校・高等学校は、予定されている入試を全て中止し、後日、一斉に繰り下げて再開することで、皆さんが混乱しないようにします。

地震が起きたら慌てずに、まずは必ず洗足学園中学校のホームページで対応を確認してください。

〇大雪や公共交通機関の予期せぬ乱れへの対応

1 洗足学園では常に公共交通機関の運行情報を確認しています。大雪やその他の理由で公共交通機関(鉄道)の運行が予期せず乱れ、集合時間に間に合わない場合でも受験生・保護者から本校に連絡を入れる必要はありません。(バスの運行の乱れに関しては把握が難しいため、本校へご連絡をお願いいたします。)

2 公共交通機関の運行が乱れ、受験生の到着が遅れることが予想される場合は、遅れてきた受験生を対象に時差受験で対応をいたします。

3 時差受験とは交通機関の遅れなどの理由で試験会場に遅れて到着した受験生を対象に、既に会場に到着している受験生とは別に時差をつけて時間を遅らせて試験を実施する受験のことです。試験開始時間は遅れますが、試験の実施時間、試験と試験の間の休憩時間は予定通りといたします。終了時間も開始時間の遅れに伴い、予定より遅れての終了となります。

4 時差受験の際は、午後入試を実施する他校に本校から連絡を入れ、配慮をお願いするなど、できる限りのことをいたします。

5 洗足学園の対応は随時ホームページに掲載をいたしますので、必ずご確認ください。

洗足学園中学校ホームページ https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/

以上となります。

受験生の皆さんの頑張りを洗足学園は応援しています。

2026.01.22

「哲学対話」への取り組み

本校では、現代社会の中で生きていく力を育むため、「答えのない問い」について考える「哲学プログラム」を実施しており、その一環として「哲学対話」を実践しています。

今回のNEWS&TOPICSでは、中学2年生たちが取り組んだ「哲学対話」の様子をお伝えいたします。

中学2年では、中学1年時に「対話」とは何かを知り、「哲学対話」における以下の約束事を設定しました。

・話したい人は挙手をして話す

・テーマに即していれば、何を発言してもよい

・他者の発言に対して、否定的な言動をとらない

・発言せず、ただ聴いているだけでもよい

・お互いに問いかけるようにする

・「知識」ではなく、自分の「経験」に即して話す

・内容がまとまっていなくてもよい

・意見が変わってもよい

・話をまとめない、結論を出さない

昨年度の復習を行い、今年度は、「『生命』とは何か?」「『生きること』とは何か?」というテーマを設定しました。

そのテーマの元、「患者とその家族が置かれた状況に、医師としての『あなた』はどう考えるか」「ロボットやAIではなく、人間が医師を務めることの意味は何か」について、クラスを横断した班で対話を実践しました。

いずれも自身の問題に置き換えた活発な対話がなされました。

今後も継続していくことで、より深い学びを得てくれることを期待しています。

2026.01.21

高2 研究論文への歩み

昨日は、研究論文執筆に向けて準備を進めている中学2年生たちの取り組みを紹介いたしました。

本日は、研究論文の取り組みの集大成となる高校2年生たちの取り組みを紹介いたします。

高校2年生たちは、テーマの決定後1年間という時間をかけて論文執筆に取り組んできました。

先行研究の論文を読み、その論文から自分のできることを探し、実際に調査を行うというステップで着実に研究を進めてきました。

中には、学校の設備を利用して何度も実験に挑戦した生徒もいます。

失敗しても諦めずに考察を続ける様子は、まさにリーダー学年のあるべき姿そのものです。

そして、実験が成功した際は、言葉では表せないほどの喜ぶ姿を見せてくれました。

試行錯誤を繰り返しながら前に進んでいく経験は、生徒たちにとって大変貴重なものとなりました。

洗足学園の研究論文は、単に調査・実験を行うだけに留まりません。

名前の通り、実際に論文を執筆していきます。

基本的なフォーマットに則りながらも、各々が自分の取り組んだ調査・実験を読み手に伝えるために創意工夫して執筆していきます。

担当の教員がついているため、分からないことは教員に相談することもできます。

大変な道のりですが、研究論文の執筆経験は、今後の人生の糧となります。

3学期を迎えた今、論文はほぼ完成し、生徒たちは最後の艶出しを行っています。

学年末にかけて、ポスター発表や全体発表が続きます。

様々な経験を通して成長してきた高校2年生は、どのような発表をしてくれるのでしょうか。

その様子は、今後のNEWS&TOPICSで紹介していきます。

どうぞ、お楽しみに。

2026.01.20

中2 「探究」学習の取り組みを紹介いたします

本校では「探究」学習の一環として、中学3年と高校2年で「研究論文」の執筆を実施しています。

今回は、上級学年での研究論文執筆に向けて、中学2年生たちの取り組みをご紹介いたします。

これまで中学2年では、以下の取り組みを行って参りました。

・テーマがどのような学問分野「〇〇学」に属するのか。

・大学等研究機関において、どのような「先行研究」がなされているのか。

生徒たちは、論文を検索しその要旨や研究手法等を読み込んできました。

その後、冬休み期間を利用して、自身のテーマ設定を吟味・精選しました。

今回の学習で中学2年生たちは、研究に関するデータ集計について学びました。

事例としたテーマは「なぜ、タンスの角に小指をぶつけるのか」です。

教員と希望した生徒を対象として、歩く際の自身の足の位置について、認識と実際とのズレを実験により数値化していきました。

その数値について、集計方法を変えてみたり、グラフの種類を変えてみたりと、どの点が不適当なのかを考察していきました。

その後、生徒たちは、自身のテーマについて、どのような資料・データが必要なのか、原案を作成しました。

今後も、「探究」の時間を通して、「研究論文」執筆計画をより具体化していきます。

2026.01.19

1月アトリウム展示作品を紹介いたします

新たな年を迎え半月が経ちました。

今年もアトリウムに、生徒たちの授業での制作作品が展示されています。

NEWS&TOPICSでは、毎月アトリウムに展示された生徒たちの力作を紹介しております。

今年最初に展示された作品は、中学1年生の美術の授業で制作された作品です。

「紙で空想の植物をつくろう」という課題のもと、中1生たちは絵の具を使って、マーブリング等の様々な技法で色紙を作りました。

その色紙を利用し、想像力を生かして空想の植物を立体作品として作り上げています。

カラフルな色彩、独創的な形状など、生徒たちのイマジネーションの豊富さには驚かされます。

作品より発せられるエネルギーからは、中1生たちの充実した学園での生活が想像させられます。

WEB上ではありますが、生徒たちの作品をどうぞお楽しみください。

2026.01.16

中高生作問コンテストで中3生が優秀賞受賞

昨年開催された「中高生作問コンテスト2025」において、本校中学3年生3人のチーム「SMiLe」の問題が優秀賞に選ばれました。

「解くだけが学びじゃない。自分で問いをつくる学びへ。」のキャッチフレーズのもとに、全国よりテーマに沿った問題が多数応募されました。

今回の応募、そして優秀賞受賞について、中3生自らがレポートいたします。

どうぞ、お読みいただければと思います。

総合問題は、教科横断型の問題で、今回のテーマは「水」でした。

私たちは、水の硬度を調べる実験、水道料金の計算、地形と水の硬度の関係、に注目して問題を作成しました。

水の硬度とは、水にどのくらいミネラルが含まれているかを表す数値で、これについてさらに深く探るべく実験も行いました。

以下、今回参加した私たち「SMiLe」3人のメンバーの感想です。

問題を解く人の立場になって考えるなど、客観的に問題の精度や分かりやすさ、正確性を吟味することができ、作問において重要なことを学ぶことができました。

また、テーマのみが与えられている状態で自由に創造していくのが面白かったです。

そして、3人で協力し試行錯誤を繰り返した結果、優秀賞を受賞することができ、とても嬉しかったです。

(中学3年 T.L)

普段このようなコンテストに参加するときはほとんどが一人での挑戦であったため、最初は正直うまく仲間と一つの問題を作れるか不安でした。

ですが、作成に行き詰まったときにはいつも仲間のKさんとTさんが助けてくださって、互いに改善点や良いところなどを話し合い、最終的には各々の個性が溢れた問題を作れたと感じています。

また、今回私はあまり得意ではなかった科目の問題作成をしたのですが、このコンテストを通じてその科目にとても興味を持つことができて良かったです。

(中学3年 T.M)

今までは、数学の問題しか作ったことはなかったので、今回は他教科かつ教科横断の問題を作るという初めての試みとなりました。

もちろん、今回も数学的な要素も多々あったのですが、普段は意識しないような物事の関連性を考えることができました。

また、水の硬度を求める実験では、初めての薬品や器具を用いて、授業とは一味違った体験をしました。

授業の実験はどうしても限られた時間の中、洗練された方法で行いますが、試行錯誤しながらの「未知」な実験はより一層楽しかったです。

(中学3年 K.S)

今後の3人の益々の活躍を期待いたします。

2026.01.15

図書委員会の活動を紹介いたします

今年度、図書委員会では、生徒たちがより良い読書活動を送れるよう、高校2年生たちが中心となり、多くの工夫を凝らしてきました。

そのひとつが、読書感想文コンクールの運営です。

本校では例年、夏休みを利用して読書感想文コンクールを実施しています。

今年度は、提出方法をはじめ、賞の決定方法や表彰・展示の方法に至るまで、大幅に変更をおこないました。

原稿用紙による提出は廃止とし、Googleドキュメントを利用したデジタル形式での提出としました。

夏休み明けに、Google Classroomにて提出、その後、各担任がクラスごとに優秀作品を2編ずつ選びました。

選ばれた作品から、図書委員が査読を行い、学年賞を決定していきました。

高校2年図書委員たちが策定した基準に則り、ルーブリックによる厳正な評価が行われました。

昨年度までは、学年賞に続いて最優秀賞まで、図書委員たちで決定しておりましたが、今年度は一味違う工夫が凝らされました。

図書委員により選ばれた学年賞5作品を、Google Classroomにて全校生徒に配信し、読んでもらいました。

その上で、Google Formによる投票を実施し、最優秀作品を決定しました。

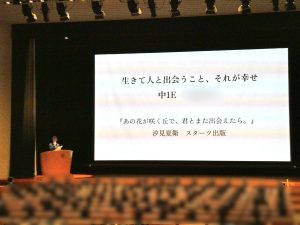

例年は高校生が最優秀賞を受賞することが多い中、今回の最優秀作品に選ばれたのは、中学1年生の作品でした。

公平性を期すため、受賞者の学年・クラス・氏名を伏せての作品閲覧・投票で、真に生徒の心を動かす作品が選ばれたことと思います。

学年賞・最優秀賞の作品はエントランスに掲示され、多くの生徒たちの目に触れる形で、3学期始業式での表彰を迎えることになりました。

中学始業式内での表彰式では、最優秀賞を受賞したK.N.さんが、自身の読書感想文を朗読してくれました。(高校始業式では図書委員長が代読しました。)

目からも、耳からも、学友の作品に触れることができ、刺激になったことと思います。

受賞作品は、本校図書室ーSKYLIGHT READING ROOMにも、書籍と共に展示される予定です。

「誰かの読書のきっかけになれば」「図書室に足を運んでほしい」と語る図書委員長。

本好きの思いが光る取り組みとなりました。

図書委員会は、TEA LIBRARYの蔵書整理や、冬の書籍紹介 POPコンテストにも力を入れ、精力的に活動を行っています。

最優秀賞 中学1年 K.Nさん 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』

中1学年賞 E.Tさん 『黒い雨』

中2学年賞 F.Nさん 『明日も生きていこう』

中3学年賞 M.Sさん 『ライオンのおやつ』

高1学年賞 M.Mさん 『汝、星のごとく』

高2学年賞 S.Hさん 『史上最大の作戦』

2026.01.14

20歳を祝う会が行われました

1月12日(月・祝)第75回洗足学園高等学校卒業生たちが華やかな和服姿で本校に集いました。

洗足学園ではマザーポートスクール構想のもと、船出した卒業生たちがいつでも母校であり母港である洗足学園に戻ってこられる機会があります。

その一つとして、この「20歳を祝う会」が、毎年成人の日に開催されております。

200名を超えるの卒業生と卒業生の家族が式典の会場となった大講堂に集いました。

登壇した宮阪校長先生からは、未来へ羽ばたく新成人の皆さんへのメッセージが送られました。

卒業生の会である「若尾会」代表の言葉、担任・副担任の先生方の言葉、卒業生代表による「新成人のことば」が述べられました。

登壇した卒業生たちの恩師である先生たちの言葉に、卒業生の誰もが笑顔になりました。

卒業生代表の言葉には、自分たちが成長する過程で保護者や学校から受けた様々な支えへの感謝とこれから未来を切り拓いていく決意が込められており、参列者全員が心を打たれました。

その後、先輩たちを祝うべく後輩である高校1年生たちによるお祝いのオーケストラ演奏が華を添えました。

高校1年生の音楽授業選択者によるオーケストラ演奏では、ワーグナー作曲「マイスタージンガー」と校歌が披露され、卒業生たちは後輩たちの奏でる素晴らしい音色に聴き入っていました。

式典終了後には記念撮影が行われました。

クラス単位で、広々としたグラウンドにて実施いたしました。

卒業生の満面の笑顔がこの日に集えた喜びを表していました。

洗足学園ではこのようなホームカミングデーを通して卒業生たちとの絆をしっかりと結び、生涯にわたる繋がりを持っていきたいと考えております。

2026.01.13

2026年度帰国生入試を実施いたしました

1月10日(土)2025年度帰国生入試を実施いたしました。

本年度はA方式(英・英面)93名、B方式(英・国・算・英面)95名のご出願がありました。

そのうちA方式91名、B94方式名の受験生が出席し(受験率98.4%)、試験に臨まれました。

玄関では校長先生をはじめ、ネイティブの先生たち、在校生の中学1年生が並び、受験生を出迎えました。

受験生の皆さんは、先生たち、在校生たちの挨拶に、元気よく応じていました。

これまで目標に向けて懸命に努力してきた受験生の皆さんが、教室で試験に向き合う姿には崇高なものがございました。

英語の面接試験では、質問に答える姿勢だけではなく、自分の考えを的確に相手に伝えようという熱意と気高さが感じられました。

洗足学園は受験生の頑張りを、心より応援しております。

2026.01.09

3学期学級委員任命式が行われました

1月6日(火)に、3学期学級委員任命式を行いました。

各学年のクラスの学級委員の生徒が参加しました。

洗足学園の委員会の中でも、任命書を授与される委員は学級委員のみです。

会場となる小講堂には、緊張しながらも引き締まった表情の生徒たちの姿がありました。

任命書の授与は後日担任より行う形とし、この日は新学級委員の呼名が行われました。

その後、校長先生による講話が行われました。

宮阪校長先生は、3学期は短いながらも1年を締め括り新しい年度に繋げていく大切な期間であることを話されました。

そして、洗足学園を創り上げていく生徒のリーダーとなる彼女たちに、学級には多様な価値観を持つ生徒たちが集う故に皆をまとめていくのは難しいことではあるが、誇りを持ってクラス・学年を導いてもらいたいと語られました。

校長先生に「同志である」とエールを送られた生徒たちは、凛とした姿勢、決意に満ちた表情で、校長先生の話を聴いていました。

その様子は、クラスをまとめていくリーダーとしてふさわしい姿でした。

本年度も残すところ3学期のみとなりました。

任命式に参加した生徒たちは、校長先生の話された通り、1学期、2学期と学級委員を務めた生徒たちからバトンを受け取り、新学年へ向けての大切な0学期となる3学期を、充実した学期になるようクラスを導いていきます。

彼女たちの益々の活躍を期待いたします。